“无尽的巴黎——贾科梅蒂最后作品展”学术研讨会

2016年11月19日下午,“无尽的巴黎——贾科梅蒂最后作品展”在光达美术馆开幕。开幕式结束后,一场以“素描放开谈”为题的学术研讨会在光达美术馆二楼会议室举行。研讨会由同济大学人文学院教授、中国美术学院艺术哲学与文化创新研究院院长孙周兴主持,中国美术学院副院长高士明、中国美术学院艺术现象学研究所所长司徒立、中国美术学院研究生处处长毛建波、中国美术学院绘画学院副院长井士剑、中国美术学院美术馆副馆长余旭鸿、中国美术学院教务处副处长佟飚、中国美术学院版画系主任蔡枫、中国美术学院油画系副主任赵军,以及中国美术学院艺术现象学研究所成员陈焰、兰友利、蒋梁、孙尧、马静、林印吉、娜仁花、黄华侨等40多人出席了研讨会。会议围绕具象表现绘画、贾科梅蒂素描的地位、贾科梅蒂艺术与中国艺术精神之间的沟通与融合等问题展开了深入而热烈的讨论。

高士明副院长提出了三点看法。首先,具象表现艺术的意义还没有完全展开,具表系统最有可能形成一种真正的实践的知识,一种身心俱足、打通真心的知识。这次贾科梅蒂的展览促使我们重新思考视与觉、感与思之间的关系。贾科梅蒂画得不肯定,是因为他跟事物是在一起的,在同一个世界里面相互纠缠着的,只有把它拆开,才有所谓的确定。在他那里,感和思、视与觉之间是一种非常活泼泼的关系。他画的不是一个现成的世界,而是一个发生中的世界,这些现象学里面的被我们说烂了的东西,非常活泼泼地这个展览里面呈现出来。其次,贾科梅蒂有一种极其坚实、奇特的古典性……比如有几张街景会让我们想起塞尚,但是他画的山的形象,甚至比塞尚更接近于中国山水的构造方法。最后,贾科梅蒂代表了20世纪人的精神图像,他是对卡夫卡和贝克特的一个回应。对于绘画来说,他也接触到了绘画最本质的部分,即绘画其实是一种时间影像。

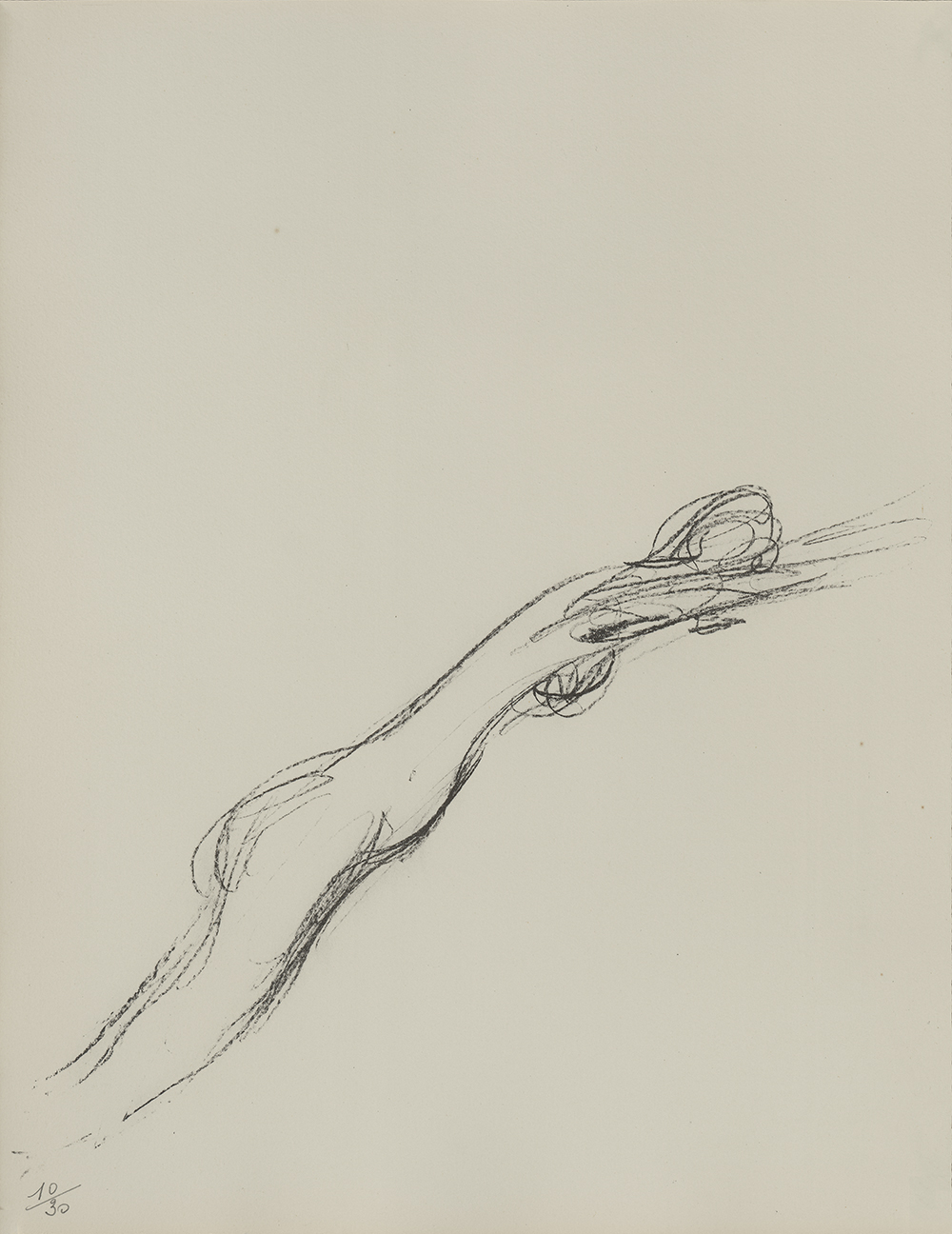

随后,蔡枫教授以深入浅出的语言探讨了视觉与思想的关系。他从萨特与贾科梅蒂相遇谈起,涉及“想得快”与“看得快”的问题。他指出,像贾科梅蒂、布列松这些人,他们的眼睛要比思想快得多,看的要比想的多得多,就像普林尼说的目光像闪电像霹雳。他接着讲到另一个“快”,是关于绘画方法论的问题。他指出,贾科梅蒂的铅笔素描,是痕迹交叠的抹擦,以铅笔和橡皮相互作用,是“踪迹”的东西。但是这种方法到石版画上是无法处理的,所以只能用快的方法。因为下手快,就带出了像铅笔素描抹擦类似的东西。更重要的是,他这一快,或把“先入之见抛掉了”!因为这一快,很多东西你来不及细思慢想,一切瞬息即逝,这样,那些“经验化”的东西或许就被抛掉,快的目光瓦解了“慢”的习惯性视觉。目光掠过,是扫视瞥见,是“飞掠”。另外,所谓“画家的圣经”或许也可称之为“画家的词典”,在这个里面有着丰富的资源,我们能发现一些画家在这个词典中拿了某些东西。如果画家能在里边拿出一点东西,或许就打开了一扇窗,甚至打开了一个世界。所以说贾科梅蒂是无尽的贾科梅蒂!

司徒立先生补充说,所谓“画家的圣经”,包含着画家的无限的自然的东西,就像信徒对圣经的看法,代表着一种真理,一条对真理的纯粹的追寻的道路。所谓“圣经”的意义,更多的是在这个层面上,而不是在知识性的层面上。

毛建波教授长期从事中国画论研究,他在发言中指出,贾科梅蒂是最能接通中国传统的艺术家。我们看贾科梅蒂的时候,有点看到了黄宾虹的感觉。在这个意义上,研究中国传统绘画的,创作中国画的人,应该适当地介入进来,一起来做这方面的研究。

井士剑教授回忆说,司徒立老师刚来中国美术学院,给助教班画苹果的时候,就一个苹果,反反复复构型……今天看了这些画,就更加感受到当时司徒老师上课的那种状态。其实我们在绕一个圈,可能是整个的回到视觉的根本性的东西。艺术现象学就是这样的一个大转盘。

余旭鸿在发言中首先提及五年前许江院长一篇题为《书桌、蹊径与密网》的文章。具象表现绘画的研究不是针对纯粹绘画技术的研究,而是关于画学的研究,关于绘画在现在这个图像时代何以作为的研究。司徒老师也曾说过,具象表现绘画的研究需要我们带有那种史诗般的从西方艺术的开端深处返观,往深里去挖;同时又要关注中国本土,在我们个人生存土壤的空间中脚踏实地。我们有的时候做了很多隐的工作,但这个隐不是没有价值,而是恰到好处的。例如关于《绘画论》的出版工作,这个工作意味着什么?就是怎样建立一个真正的绘画研究体系,在绘画和思想、理论与实践之间有我们自己独特判断和价值认可的一个系统。这样的话就能真正把具表这条道路慢慢地越走越宽了,而不只是一个蹊径了,开始慢慢成为大道。这让我们想起海德格尔的一句话,“现象学给我们提供一种道路的可能性。”关于贾科梅蒂的绘画,余旭鸿认为,贾科梅蒂强调的是真实与自我的在场。他的有些画如果从技艺的角度来看还存在一些缺憾,画面有些不完整性,但恰恰是这种不完整性,呈现了一个最真实的状态。关键在于,他在画的时候,有一个真正的他所敬畏的世界的存在,而绝不是一个我们所谓的描摹的世界。贾科梅蒂有很多画,我们能够感觉到其背后一股强大的力量,他不是通过照片式的、或者抽象化的、或者简单地以结构素描的概念来创作,我们能感受到此时此刻的绘画就在其中的力度。

赵军介绍了具象表现绘画教学的一些情况。具象表现绘画不仅需要视觉,还需要有一种思考。也就是说,能不能实现双线教学,在实践类的学生里面,文本解读和绘画实践同步进行。这就需要一定的机制去推进。

蒋梁讨论了三个方面的问题。第一,贾科梅蒂艺术的价值。这些素描看上去好像是很轻淡、很脆弱的,但是它们里边所触及到的在艺术史中的力度,确实不愧为前言中提到的绘画中的圣经。这种实践方法是关于事物如何向他显现,以及他如何去切近事物的问题,这也触及到了东方的、中国的关于绘画的真实的讨论,如以物观物,澄怀味象等。第二,贾科梅蒂的研究在世界范围的现状。关于贾科梅蒂的研究,这个在马静的博士论文中也进行了梳理。从萨特开始,然后到热内,到伊夫·波伏瓦,到英语世界的大卫·西尔维斯特、洛德等,都有很广泛和深入的研究,但是能够几方面同时触及到对贾科梅蒂的艺术的深入研究的,应该是司徒立先生。他做出了三点的贡献。1.司徒立先生从艺术方法论的层面来研究贾科梅蒂的艺术,这个可能是其他研究者都没有的。2.司徒先生还通过贾科梅蒂的不断生成流变、抹去重来的方式,从艺术的真理性层面来进行研究,这一点也是极具深度的。3.司徒先生也把贾科梅蒂的构成境域与中国传统艺术的意境进行比较与沟通。这是司徒先生对贾科梅蒂研究的世界范围的重要的实质性的推进。第三,就是关于《无尽的巴黎》这个题目。我们知道这是说他作为画家的那种视觉观看的无限性。但是也可以从另外一个角度去理解这几个字,那似乎也可以读出一种苍凉、或者说悲凉的气息,那种“无尽的”对应的正是人的存在的有限性。这种苍凉感令我想到,一方面,对艺术的这种真理性的探索,在当今的世界里,实际上并不是很显现活动,而是很隐匿低调的,甚至在一定意义上有一点像修道院里的修士的修行一样。如果具象表现艺术成为一种很显学的,有很多人跟随的、热热闹闹的话,那反而有问题。因为这是艺术的真理性本身的悖论所决定的,它不是在显赫之处的强求,而是在一种隐微之处的锲而不舍,只有少部分真正有这样召唤的艺术家才会追随。这种苍凉感另一方面也让我思考到其实我们今天所面对的不仅仅是艺术的危机的问题,而是弥漫在全世界局面的比较悲凉的危机气氛。如果说就像贾科梅蒂那句话一样,“真实比绘画更重要,人比绘画更重要”,那么,作为一种绘画,它应该如何来面对这种苍凉感,作为艺术的真理性,它真具有这样的一股力量来对抗和回应这种悲凉吗?贾科梅蒂的艺术实践给了我们很好的榜样。马丁路德也讲过一句话,他说:“假如明天是世界末日,今天我依然要亲手种下一棵小树苗。”这就是真理性带给我们的一种对当下的回应和对未来的期盼吧。

孙尧指出,我们在画素描的时候,感觉好像始终有一个标准,就是你要把这个形画出来,或者是把一个光线很真实地还原出来。通过明暗,通过一些线条的训练。这是标准化的一种训练,在某种程度上就是一种先验。但是在画速写的时候,就更接近于贾科梅蒂的状态,好像所有的系统消失了。这时你和眼前对象有一种非常直接的交流,没有很大的约束。你用线条去表现,可以快也可以慢。一根线条画错了,可以去纠错,但是也可以任由它发展下去,或者是在旁边重新勾勒一个形。这种交流方式是非常感觉化的,而且手就变成了一种视觉,就好像是眼睛的一个延伸,而不仅仅是一个工具。贾科梅蒂画得很快,但是这种肯定里面又包含着不确定。你感觉好像世界有很多可能性,就是你在一种不确定性当中想办法要去接近的,想办法抓住某些真实。就好比说我们在这个世界里面存在的时候,最需要一个见证者,见证了这个世界,同时又是一个参与者。贾科梅蒂这些作品,虽然已经经过了几十年,仍然有一种非常直接的触动。

兰友利在发言中回顾了最初接触到具象表现绘画试点教学的情况,当时感受到一种极大的冲击,因为它打破了我们当初对于观看的一种态度。原来的观看态度,就是把事物只是作为一个既定的存在去把握,然后接触到具象表现绘画之后,发现“看”成为一个问题,尤其是从贾科梅蒂这种绘画方法论当中,提出了对看的一种追问,这个方式突破了以前的对象化的观看,直接给予了一种可能性,就是说不断的发生的可能性。可以说在此之前,我们的素描教学体系当中并没有很好的把看当做一个问题提出来,也没有把真实当做一个可以去追问的问题提出来。这对我们来说,确实是一个极大的改变和冲击。还有一个问题就是,中国美院有没有自己自身的素描传统,我们现在还保有这个素描传统吗?以及我们应该用怎样一种方式来延续这个素描传统?实际上,从贾科梅蒂那里,可以看到一个坐标轴。一个方面,可以说他对西方的传统有一个追溯,它可以追溯到西方的古老的素描传统当中去。另一方面它延续到了当下我们的可能性。最后,贾科梅蒂的那种虚无化的方式——叩虚无以证实有,“体无证有”使得它跟我们中国绘画的语言有了一种交集的可能,这就开启了一个接壤的可供融通的领域。

马静的毕业论文是以贾科梅蒂为题(今年5月通过答辩)。她的论文从视觉、空间、真实三个维度对贾科梅蒂的艺术进行了层层递进的解释。写作期间去了美国、法国、瑞士,包括贾科梅蒂的故乡,和他的亲人进行交流,也收集了很多材料。在发言中,马静首先表达了对导师司徒立教授的感谢。马静指出,这些版画充满着一种生机勃勃的张力。在这150幅《无尽的巴黎》中,贾科梅蒂着力探讨了空间这个主题。这批作品最具特色的地方实际上是他对虚空的密度的理解。空间如同周边环绕的固体形状那般清晰可见,有形切实。真实的存在就是在虚空和实存互相的渗透之间。所以当他用版画快速地画的时候,瞬间的素描性带出了这种互相渗透、互相纠缠的特点。而空间同时也表达了时间的流逝,就是贾科梅蒂生活的轨迹。他带着这样强烈的情感生活其中。在这些作品中,他把空间转变成时间,把过去和现在转变成永恒。其次是这150幅版画的顺序,最好给它编个序号。因为很多人会突然进入其中一张,但他不知道整个过程。在贾科梅蒂眼中,“巴黎是他钟情的女子,他必须要探索她的每一寸身体,膜拜她的每一尺空间”。实际上贾科梅蒂是在讲一个故事,一个男人自己一生的故事。这个故事中的第一幅画,其实是一个裸体的女性,一下子纵深跳入巴黎的街头小巷。后面都是他生活的一些轨迹,他去过蒙帕纳斯大街,他在哪个十字路口遇到了车祸,或者他经常半夜在固定位置喝咖啡的餐馆,跟大哲学家聊聊天,这是他每天所经历的。每一幅版画都创造出一定的速度节拍,尤其是外部空间街道中的巴黎生活。最后一张是一个男人的背面,他的前方是一片空白!还有一个版本也是一个男人的背面,但前方有一个球体!球体里是一个微缩的巴黎!高速公路、教堂尖塔上方的天空拥挤的街道。以及塞纳河桥下川流不息的街景。然后是内部空间中的生活也就是画室和众多的酒吧!我们仿佛“呼吸”到了巴黎式的空气。而他在晚年即将离开这个世界的时候,他非常地眷恋,那么他想怎么样?他想把它留住,把它快速地留在自己的心里或者是自己的笔下,他认为这个是他能够做到的。他觉得只要是他每天经过的,包括他去版画的工作室去印制他的版画的时候,他把整个场景也画下来。所以你会觉得他去了一个工厂,但实际上这个就是他的生活,就是这样。他就是把所有的点点滴滴全部融入到他这150幅最后的作品中。

陈焰最后发言,她提出,热内在论贾科梅蒂的时候,曾说他的雕塑保持在最遥远的距离和最熟悉的亲切之间永不停息的往返中,这批绘画就是给人这样的一个感受,同时也传递出一种在有限与无限中持存的精神气息。它也令人想起今天常常提及的关于传统再生的问题,就是说我们的对象可能是一个久远的、物化的或象征的某物,而与之勾连的是一个当下的物或者人时,你如何让它再获得一种生命?这个可能已经在《无尽的巴黎》里面能找到某些答案。

研讨会气氛热烈,讨论深入。由于时间关系,还有一些与会专家没有发言,有些问题未能充分展开。佟飚教授在会后特别补充了他的一些观点。他认为,贾科梅蒂的这批石版作品不是素描。这并不是说因为是石版画所以才不是。或者说,存在着两种关于素描的说法。其一是作为训练的素描,其二是作为艺术家的素描。后者是艺术家的思想工作手稿,是艺术家面对问题时的最直观的反应,是思想的延伸,是艺术家最直接的接敌之器。所以我们从这一百多张(素描)看到的其实是贾科梅蒂这个人,是他的思考生发之处,停留之处,破解之处。另外一点是这批素描使用的媒介。石版画是版画的一种。大家都知道版画都是间接性的,它要经过各种技术手段来完成。这里头最重要的地方是材料本身有自己的自主性,即使是最富有经验的技师和艺术家也不敢说尚未印刷的那件作品是一种什么样的状态,版画总是在意料之外。在制版的时候作品其实是被遮蔽起来了,谁也无法窥见它的面目,而一旦当它呈现出来就意味着问题的出现——和预期的完全不一样,所以版画的过程具有强烈的无尽的感觉。我们必须面对呈现的那一个现实并且也必须依靠这个现实来推进下一步的工作。这个感受似乎正好可以和“无尽的巴黎”的那个“无尽”相吻合。