平凡事物的形而上显现——德朗对意大利画坛的影响

当我们画画时,必须内在深刻地渗透进事物存在的生命中去。——德朗

事物存在着,它只有它自身的内在意义,却没有像我们为它附加的那样的意义。我们只有知道杯子是杯子,树是树。——莫兰迪

我们意大利人都应该深深地感激他,因为德朗重新确立了意大利典范的权威性,而现代艺术已经开始否认这种权威性了。——Giulio Carlo Argan

20世纪初的那几年,源于一种与观众重建关系的愿望,欧洲画坛出现了一股责难现代艺术“过火了”并主张回归传统的回流。这股回流就是回归秩序运动。由于这一潮流在当时具有一定的普遍性,加上其中很多成员来自现代派的内部,因而造成现代美术史中现代派面临的一次危机。回归秩序运动的关键人物正是德朗,他是这一运动的先驱者,影响了当时意大利几个重要画派的领军人物,诸如塞维里尼(Gino Severini)、卡拉、基里科、巴拉(Giacomo Balla)等,从而通过他们影响了年轻的莫兰迪。[1]

《母性》

塞维里尼

布面油画

92cm×65cm

1916

德朗之所以对于当时的意大利艺术有着重大的影响是因为,其一,那个时代的意大利文化迫切需要复兴;其二,德朗先于他的时代很多年便准确意识到先锋派危机;其三,德朗将研究的根基深深地扎根于古典艺术中,尤其是意大利的艺术,他倡导一种欧洲风格主要是意大利风格的先驱地位。由此,意大利画家会说:“我们意大利人都应该深深地感激他,因为德朗重新确立了意大利典范的权威性,而现代艺术已经开始否认这种权威性了。”[2]所以,意大利的艺术家将德朗看作是“文艺复兴”的工人,因为他的工作是将古代的元素重铸到当代的生活中,是一种重要的文艺复兴。

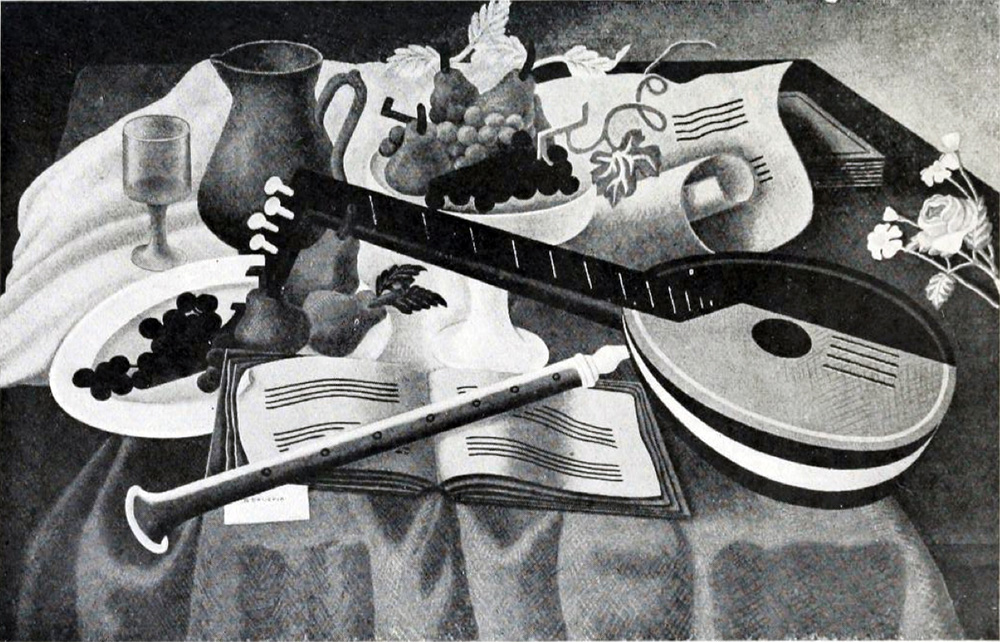

《静物》

塞维里尼

1920

让我们的目光再次回到20世纪的前二十年:1900年,意大利画家巴拉在巴黎受到修拉点彩画风的影响,成为向未来派转化的重要人物。1901年,巴拉把此看法传授给意大利学生塞维里尼和波菊尼(Renato Pogioli),即之后未来主义画派的另两位核心人物。1906年,当德朗在巴黎开创立体派时,23岁的塞维里尼兴冲冲地赶到了巴黎,画室设在盖尔马巷5号,里边还有布拉克、毕加索、莫迪里阿尼,德朗是那里的领袖人物(他也影响了毕加索)。1909年,一批意大利年轻才俊巴拉、卡拉、波菊尼、卢梭和马里内第,在塞维里尼的协助下,在巴黎《费加罗报》上发表了第一篇“未来主义宣言”。开始了接下来几年轰轰烈烈的未来主义运动。1911年秋天,波菊尼和卡拉访问巴黎,研究巴黎艺术现状,决定举办美展,以扩大影响。1912年,未来主义画派成员开始在巴黎等7个欧洲城市举办巡回展览,产生一定国际影响,又在巴黎帕恩海姆画廊举办首届群展。1914年,未来主义成员在罗马举办“第一届自由未来主义展”。

对以上历史资料的考察可以认识到:早在1903年,德朗就已经开始画与时代无关的绘画,并追求于绝对和坚固的形状。1908年,德朗预告了先锋派艺术的危机。1910年时,当一些意大利最杰出的艺术青年前呼后拥、争先恐后地想登上现代艺术这艘豪华游轮时,德朗已经警觉地离开了驾驶舱船长的位置。[3]

这位法国大师从一开始就代表了各种各样“回归秩序”的倾向,而这一潮流自此年末开始就慢慢席卷了整个欧洲。所有欧洲最优秀的前卫艺术流派都受到“回归秩序”的影响,特别包括意大利的未来主义画派和形而上画派。很多持前卫理论的艺术家在这之后重温古典大师,他们谦虚地研究乔托、乌切罗、弗兰切斯卡的绘画,甚至是从更古老的中世纪直至远古文明,如埃特鲁里亚文明中获取形象和风格。

具体地说,德朗开始对意大利画家产生影响的明显转折点在于:1916年,塞维里尼放弃了天马行空的未来主义理想,成为第一个跟随德朗足迹的人;[4]之后又影响了一批意大利现代绘画的主将,如卡拉、基里科等。

《圣神的鱼》

基里科

布面油画

1919

这是因为在德朗1910年至1911年间的风景画中,他综合了古典主义和原始主义的因素。正如他在《风笛手》(1911年)中表现出来的一样。这幅充满诗情画意与祥和气氛的作品在巴黎激发了意大利画家们的浓厚兴趣,甚至卡洛·卡拉1921,年的作品“Pinosul mare”都将《风笛手》看作是他的灵感来源之一。卡拉在1916年就发表了两篇有关文艺复兴艺术的重要文章:《论乔托》和《结构大师保罗·乌切罗》。他在《我的生涯》中说道:改变艺术的方向并不意味着否定所有以往的东西,而是扩大它的范围,使它能与另一 种艺术法则契合,发现以前忽视的新的关系,更好地睁开眼睛,尽可能地达到表现事物的总和。1919年卡拉创作了“Le figlie di loth”,朱利亚诺·布里甘蒂(Gioliano Briganti)这样评论:“它们不应该被认为是学院派的尝试,不仅仅是灵巧的技法的展示;它们提出了一个计划,是对严谨风格的研究,并且从某种意义上来说,符合了德朗对于立体未来主义的研究,这些研究大大超过了他所在的时代,但是以一种内在逻辑严密的方式表达出来,并且尊重历史的规则,如果我们可以这样称呼它们,确切地说是绘画的特别的性质。”[5]也正是1919年,德朗通过阿波利奈尔,和基里科认识,这一年11月基里科也宣称自己是“古典画家”。[6]他一直把古典作为自己的研究对象。在最初作品中,他被事物秘密的生命,即形式表象下的东西所吸引,通过一些象征物和非逻辑的隐喻暗示出来。在20世纪20年代,许多人在基里科与德朗的作品中找到许多相似的表达方式。因为他们两人都将古代的经典移植到了现代的结构中。

《裸女》

基里科

布面油画

91cm×74cm

1922

德朗巨大的影响尤其反映在马里奥·布洛格里奥(Mario Broglio)在1918年创刊的回归秩序的纲领性文本《造型价值》(Valori Plastici)杂志和1923年开始的“二十世纪”运动上。这是一场呼吁“回归秩序”、采用全新形势的运动,负责人及杂志编辑有卡拉、塞维尼奥和基里科。[7]

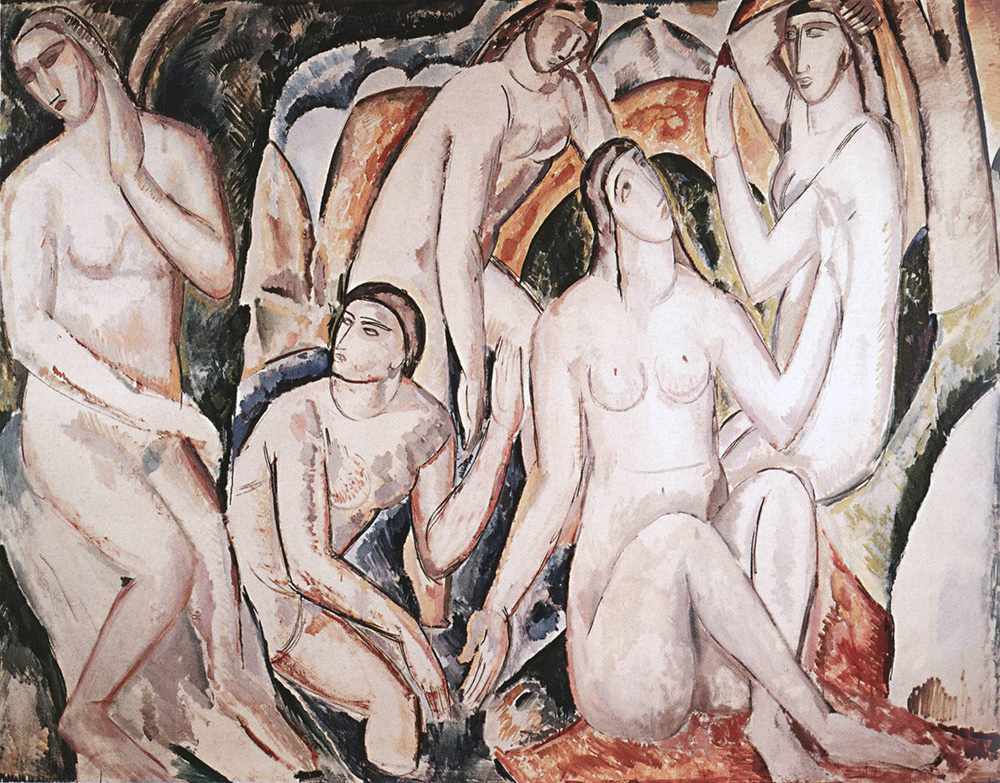

《浴女》

安德烈·德朗

布面油画

180cm×230cm

1908

布拉格国家美术馆

1918年巴拉也转向风景抒情画。德朗的风景画深深影响了他在20世纪20年代的创作,他曾写道,如果德朗是一个画家,受到了上天的眷顾,如果他的人物就像从凹面镜中看到的,他的风景画就是持久的,而且有一种明确的非想象力的线形,我们不能否认德朗在一成不变的和毫无生气的运动中投入了持久的热情和强烈。毫无疑问,德朗对意大利的艺术家已经产生极大的影响,甚至对“九百派”的拥护者也是如此,例如:弗尼(Funi)和卡伦纳(Carena)。同时,德朗也对他们的对手有影响力,也许包括西庇欧(Scipione)他自己,而且可以确认的是对都灵的“六人组”也有影响力。在这个名单上还应该添加一个人:皮耶罗·玛鲁西(Piero Marussig),他画了很多幅“德朗画派”的作品。这位意大利里雅斯特的画家在研究上始终忠实于德朗。在他的画作中静物与肖像相结合,在静物中插入许多素材。这些静物画失去了物理上的空间感,而试图向非物质的方向发展。关于玛鲁西和古代传统之间的关系就是人文精神。这种人文精神让我们回想起德朗在1911年到1914年间的静物画。我们也想到了1911年的《静物》,这幅画的色调让我们想起17世纪的伟大西班牙画家苏巴朗或者Chianti的瓶子,一个长颈瓶和一个杯子之间有一种神秘的联系,似乎事物之间能互相揭示他们神秘的生活。[8]

《静物》

乔治·莫兰迪

布面油画

34cm×40cm

1956

光达美术馆

其他如鲁索洛(Russolo)、基里科的弟弟萨维尼欧(Alberto Savinio)、毕西斯(Filippo de Pissis)都认为,在平常普通的视觉世界中,存在着神秘而偶然的形而上感觉,人体模型、雕像、空旷的广场、无人的大楼、日常用品等梦游般地出现在各种场景里,他们的作品散发出一种通过形象而表现出的神秘、离异和暧昧。在他们看来,形而上画派是最能体现现实与思维之间正确关系的艺术形式,通过超越具体的现实图像来达到一种形而上的精神体验。他们用所谓“古典”的均衡构图和平涂的着色手法,描绘意大利建筑物与不合逻辑的阴影产生的神秘感。同时,他们都一致推崇乔托、弗朗切斯卡、乌切罗、马萨乔等大师的绘画。

如上面提到的,当时意大利已经开始风行着一股对文艺复兴早期意大利艺术的再发现的回归秩序运动。随着第一次世界大战的结束,野兽主义、未来主义、表现主义和立体主义都先后统统让位给传统价值观的复兴,各艺术流派包括形而上画派都热情澎湃地参与和活跃在这氛围里,开始了“回归秩序”运动。

《风景》

乔治·莫兰迪

布面油画

38.4cm×53.4cm

1940

光达美术馆

因此,我们就不难理解,在1921年,卡拉又在《造型价值》杂志上发表了“在当代德朗重铸古典主义的艺术要素”为题的专论,更加扩大了针对德朗所进行的辩论,也凸现了德朗在意大利美术界的重要理论地位。

在这期间,年轻的莫兰迪也同样被带进了这次由德朗发起的回归秩序运动中。在接触未来主义期间,他结识了一批与德朗及巴黎当代艺术密切相关的意大利画家。通过这一时期,莫兰迪产生了他之后对平凡微小事物的关注并开始探索事物存在的秘密。德朗的“平凡事物的形而上呈现”被莫兰迪不声不响地保存下来,并且更多表现出一种现实空间自然状态所特有的宁静、朴素和永恒感。

[1] 但是,对于德朗上述的责难与追求,当时的人普遍认为是德朗本身的思想方法出了问题。

[2] 1976年Giulio Carlo Argan在最近一次的意大利艺术家展览中,对德朗表示了很大的敬意。

[3] Tiziana Quirieo, Giorgio Morandi , Milan:Elemond Editori Associati,1989, p.114.

[4] 《让娜》和《母性》,在这两幅作品中参照古典主义的痕迹非常明显、让我们想到托斯卡纳早期文艺复兴艺术家的简单的形式。在法国杂志《法兰西信史》上发表了名为《造型象征主义和文学象征主义》的文章。

[5] TizianaQuirieo,Giorgio Morandi,Milan: Elemond Editori Associati,1989,p.136.

[6] 当他年轻时在慕尼黑逗留期间,就热衷尼采哲学和勃克林,克林格尔的绘画,把在德国、意大利欣赏到的文艺复兴优秀的艺术构图作为自己的范本,并倾心于神话题材的古典构图。20世纪20年代开始,他们开始走上平行的道路。

[7] 这本杂志,在后来介绍和推荐了卡拉在1927年的风景画“Il Meriggio”。

[8] 德朗还影响了其他许多的画家:菲利切·卡莱娜(他1926年的作品“Bagnanti”体现了对德朗深深的敬意)、阿吉尔·弗尼、Cagnaccio di San Pietro、Raffaele De Grada、Francesco Menzio、Emilio Sobrero、Piero Marussig。