绘画中品质标准的失败

孙善春译,孙周兴校

现代主义已明显偏离了叙事。然而尽管如此,把一幅画作为一个单纯的图像加以解码却仍是一个普遍的行为。种种叙事甚至都被人们读解成为抽象。换言之,这样一种可以区分质量和主题,区分绘画和图像的能力只限于那些视觉上的文化人,他们可以把握一幅绘画并且为其抽象的构成因素而打动。但是抽象作为绘画的本质再一次受到忽视,仿佛我们又回到了蒙德里安以前而非其后的时代。

这一混淆被加剧了。因为人们日益开放地对待所有那些被认为是艺术、并且被敢作敢为已不复当年的博物馆所收藏的东西。很明显,对这些机构来说,并没有对于这样一些鉴赏家的明显需要:他们具有可靠的鉴赏力并慧眼独具。因为可以这么说,从很大程度上来讲,艺术与其说是“视觉的”,不如说是可解码的。如今盛行的正确观点认为,单凭眼睛来判断绘画是不再有效的了。

早在二十世纪初期,雷诺阿就敲响了警钟。他写道:[1]

“工匠们身上智力劳动的缩减对视觉艺术产生了影响;毫无疑问,正是由于要逃离机械实在性这一渴望,画家和雕塑家的数量才会反常地增长,其结果就是不可避免的才智平庸。两个世纪以前,他们中的不少人还可能成为娴熟的木工、陶匠、或者铁匠⋯⋯”[2]

《红磨坊街的舞会》(局部)

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿

布面油画

131cm×175cm

1876

奥赛博物馆,巴黎

令人注目的另一灾难乃是人工光线:对绘画的正确观赏在绝大多数重要的博物馆都受到了阻碍(除了少数几处例外,比如杜尔维西或慕尼黑,现在还有盖提)。我们知道,人工光线会歪曲对色彩的感觉,因为其光谱狭窄,光线不均;因此颜色只有通过色彩的重构才能得到辩识(色彩常量);然而,绘画的基础在于种种对色彩的调配,它们无法在人工光线下看到,而且也不存在一种人们借以推测和辩识这些看不到的色调和明暗配合的色彩常量。随着色调的消灭(设想一下,有一座音乐厅,里面听不到伴音),色调上的精微之处也被压抑,受到连累的还有精确的视觉,最终则是杰作的影响力。试着来看看在乌菲齐的提香的《乌比诺的维纳斯》(Venus of Urbino)、在普拉多的《宫娥》或者在奥塞博物馆(Musée d’Orsay)的马奈的《奥林匹亚》,你会搞不明白他们为什么曾经受人推崇。在人工光线中,一幅绘画剩下来的只有它的图像而已——这好比是从一瓶酒中取走了酒精,取走了它的芬芳,而只留下它的液体。公共机构和商业画廊都被剥夺了自然光线,这样整整一代人长大成人,却没有能力正确地观看绘画,并因此无法分清——并最终承认——绘画的精微绝妙,而正是这些才构成了绘画的品质。

《奥林匹亚》

爱德华·马奈

布面油画

130.5cm×190cm

1863

奥赛博物馆,巴黎

这种对感觉的歪曲对整个绘画艺术的遗产产生了毁灭性的影响,可以与此相比的是六、七世纪之间的西欧的那次没落。因为古典的精妙画艺已然灭绝,人类的手的地位被取代了,代之而起的是对图像的真正信仰:完成这一真正图像的不是人手,而是神力,一种acheiropoietion(“made without hand”无法用人力完成),比如耶稣基督的“真实图像”,如人们知道的Mandylion或VeraIcona——维罗尼加的面纱。不过,这些偶像的图像并未被视为艺术。何等奇异的巧合!我们的时代再次为这样一种信仰所统治:人手制作的东西和人眼判断的东西都不可信。我们时代的信仰是:评判品质的标准坚持认为完美是至高的,这个标准是从过去继承而来的,但它已经背时了。古老的信仰认为,通过比例和美,即可达到完美。用阿尔贝蒂的话来说:[3]

“美乃是一种和谐,它的所有部分都同时合乎比例和道理:没有什么东西可以添加、取走或者更改。否则就会变坏”。

《耶稣基督像》

77cm×71cm

12世纪

作者不详

的确,对于真正的艺术家来说,艺术中的完美性乃是自然地改善艺术,用普桑的话来说,不通过辛苦的劳作而是通过灵感。这已属夸大之辞。人们凭借对完美性的追求奋力探索内在真理,这并不能比作完善一件人工制品或者一台机器。对完美性的追求带动你,而不是你带动它。举例来说,丢勒的素描《九十三岁老人》(1521年,柏林),画中人的形貌,清晰可感,宛然一位老相识。

《九十三岁老人》

阿尔弗雷德·丢勒

素描

67cm×49cm

1521

阿尔贝蒂娜博物馆,维也纳

从十五世纪到十九世纪末叶,完美性一直是艺术的范式。阿尔贝蒂之后四百多年,关注装饰理论的欧文·琼斯(Owen Jones)这样说:

“真正的美来自于心灵感觉到的休息:眼睛、智力和情感都满足了,没有任何匮乏感”。[4]

琼斯把阿尔贝蒂的观点内在化了。“没有任何匮乏感”的满足相当于在口渴之际喝上一杯水。现在的重点是“需要”而非信条。阿尔贝蒂的世界仍然是信仰的世界,而非怀疑的世界。怀疑论与个人主义一道潜入,它的首度表达是在荷兰绘画中,根本上说是在伦勃朗的绘画中;荷兰绘画取消了理想之美(ideal beauty),代之以兼有活动和情感双重意思的 beweeglijkheid(流动性)。[5]当然,情感导致了“狂飙突进”,导致浪漫主义乃至于现代主义。

《自画像》

伦勃朗·梵·莱茵

布面油画

66cm×84.5cm

1659

国家艺术画廊,华盛顿

与此同时,通过外光画[6]和那种形式上的严格性——它抵消了如今已不具吸引力的幻觉论,并因而铺平了通向纯粹抽象的道路——纯粹设计理论渗透了油画。对学院主义的拒斥推翻了自然主义并提高了装饰艺术,另一方面,则抬高了自发性。1890到1900年间,“笨拙画风”被视为真诚的保证,并将塞尚和凡高推向前台。如今,人们以为笨拙绘画是极为感人的,胜过拉斐尔或者丢勒的大师之作,笨拙胜过了完美性——吸引力让位给了原始性。作为一种条件,对完美性的逐渐弃绝得到了一些画家们提供的支持,这些画家们矫揉造作,不具灵气,比如伯格鲁(Bouguercau),这样导致的结果就是崇高概念的取消,刻意的独创性上场。理论家们——而非真正的艺术家——很快就得出结论,认为厌恶而非吸引才是辨别新艺术的试金石。以往等同于卓越的性质,如今则等同于“震惊”(shock):“如果一幅画给你一种心理上的震惊,买下它。它是好东西”。俄罗斯收藏家斯楚奇涅(Schtchukine)对其女儿如是说,时间是二十世纪初叶。[7]人们对感官反应的信赖的丧失导致了一种理论,即否定的(nagtive)反应才应该信赖。大约六十年之后,列奥·斯坦贝克(Leo Steinberg)也认为这种心理上的震惊或曰抵制或不适的反应是合理的,他在首度观看加斯伯·约翰(Jasper Johns)作品时就真正经验了这一反应。斯坦贝克写道:“现代艺术总是将自身带入一个模糊的领域,这里任何价值都并非一成不变”。[8]——这种观点来自于印象派长期所受的冷落,它从二十世纪二十年代到随后的三十年间一直充当着一种强制性的警告它们开始相信厌恶而非吸引才是新的标准。至今尚未被言明的艺术品给人的反应可能是一种震惊,但震惊本身并不能成为一种说明该作品是或将会成为一种启示的标志。这些作品的绝大部分仍然作为艺术策略存在于意图领域,并最终慢慢枯萎。斯坦贝克认为:

“美国艺术家们努力将他们生产或制作的东西浸透在具有补偿作用的异质的非艺术因素中。因此,现代经验也就不稳定了。这种游戏就是以一种反艺术的态度来维持首创和创造精神”。[9]

《圣维克多山》

布面油画

73cm×91cm

1906

这种观点没有为克莱蒙特·格林贝克(Clemont Greenberg)所赞同,此人乃一位热诚的抽象主义评论家(他本人也画风景),他独具慧眼,也有可靠的鉴赏力。他认为:

以往的大师们已经觉察到,必须观察那种被称为画面的整体性的东西:也就是说,要标画出在最为生动的三维空间的视象中平面的持续在场。这一说法包括的明显矛盾——辨证的张力,用个时髦但却贴切的说法——对于其艺术的成功至为关键。现代派们既不回避也不解决这一矛盾;准确地说,他们已经颠倒了这个问题。你意识到了他们画面的平面性,然后——而不是此前——才意识到这平面中包含着什么。你往往会观察一幅杰作中有什么,然后才把它看作一幅画;可是,看一幅现代派绘画时,你却是首先视之为一幅画。当然,这是一种观赏任何品类绘画的最佳方式。无论是以往的杰作,还是现代派作品;然而,现代派却把它当作惟一的和必要的方式加以利用,其成功乃是一种自我批判(self-criticism)的成功。[10]

《地图》

加斯伯·约翰

布面油画

200cm×312.7cm

1961

然而将一幅画作为一幅画观赏并不足以拓宽一个人的世界。画家方面需要更多的东西,但是观众方面也不能仅止于简单的认可:绘画中的某些东西必须始终超出人们的把握,而且观众的感官或曰“眼睛”必须处于最敏锐的状态以进行辨识。这种未被把握的、未曾命名的迄今无人知晓的品质标记需要更为深刻的认识,而不是概念性的认识——那就是情感。康德通晓这一点。对他来说,审美判断“超出了知性范畴”。

在西方世界,人们认为审美经验的本质是美;而在中国,却是“气”即精神。两个世界都自有规则并相应运作。在西方,人们认为美可以通过比例达到,而且这一比例是可以量度的——可以追溯到波利克里特(Polyclitus)的Canon(早期在艺术方面最有名的一篇论述)。[11]这一说法在文艺复兴期间复苏,并一直持续到十九世纪中期,这时现代派已在绘画中初露端倪,绘画的尺度被建基于美的概念之上。这一理论首先遭到浪漫派的质疑,并受到现代主义的进一步进攻。随着绘画和模仿的彻底脱离——现代派认为,对自然的模仿只不过是幻觉论——画出可见的真实已不再重要,当务之急乃是视绘画为绘画。在对于描绘的理解方面,这是一次重要的进步:被画出的事件的强烈程度是内在于绘画手法的而非内在于主题——幻觉论就是这样。幻觉论要达到镜子般的相似,它的目的在于欺骗——(皮肤是一种对皮肤的幻觉,而不是笔触)。一个世纪后,我们必须承认,从很大程度上来说,绘画手段的各种内在性品质仍然没有得到认可。绘画手段构成了一幅绘画的品质性结构,它的血肉,但它并非一种现代派的发明。靠勤奋进行的绘画的和色彩的基本原理永远都在那里。这对艺术家们来讲至为关键,因为它组成了绘画语言,能够感人,能够揭示。不过大体说来,这种语言仍被绝大多数现代评论家们忽视,鉴赏家和艺术史家们亦然:他们更感兴趣的是精神分析、政治或者社会学等等方面。

在本世纪的头十年间,[12]对纯粹绘画的批评不仅受到学院派的反动分子们的统治,它还遭到达达主义分子的戏弄。两帮人都关注图像而不是制作——即是说,它曾是而且依然是关于一首歌的内容而非歌唱的过程。达达主义不探讨歌唱的过程。达达分子宣称艺术没有任何恒久不变的定义,达达拒绝品质。他们的挖苦没有产生任何实际影响,直到杜尚将其推进一步,用他的“现成品”以及把伦勃朗的作品弄成一架熨衣板的愿望,将这种挖苦变成了对艺术的否定。杜尚认为:

“⋯⋯如果我们接受以下这种观点,即努力把不给艺术下定义作为一种合法的观点,那么现成品就可以被看作一种反讽,或曰一种尝试,旨在揭示人们对艺术的界定努力是愚蠢无益之举,因为这里就有一个东西,鄙人称之为艺术”。[13]

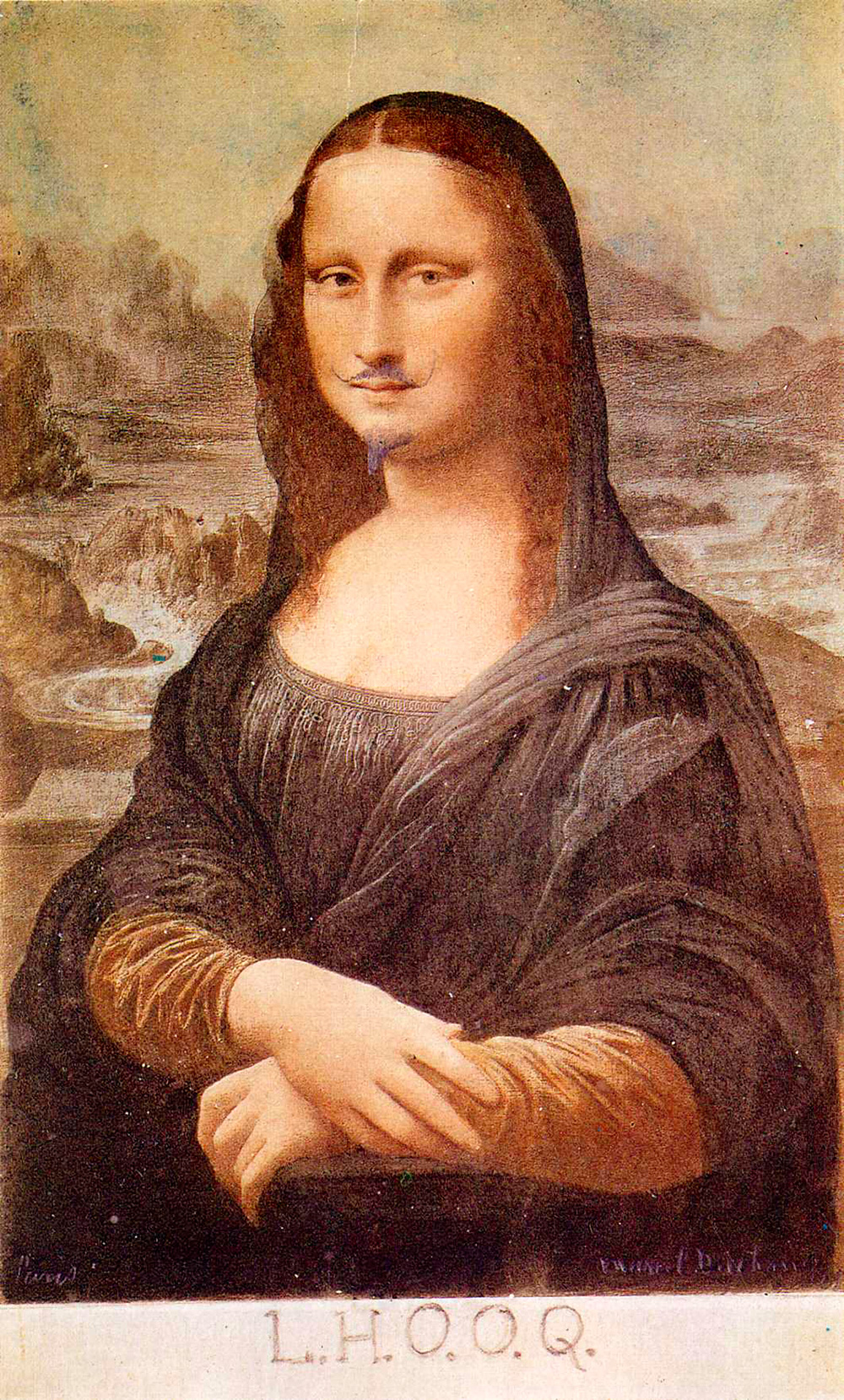

《带胡须的蒙娜丽莎》

马塞尔·杜尚

19.7cm×12.4cm

1919

杜尚的目的不是艺术,而是要把艺术界定为bon goût或者mauvais gout。对于詹姆斯·约翰逊·斯维尼(James Johnson Sweeney)关于他如何逃避的问题,杜尚答曰:“par l’emploi des techniques mecaniques. Un dessin mécaniquene sous-entend aucun goût”(通过机械技术。一幅机械性绘画与品位无关)。[14]机械性绘画的观点被他后来的美国弟子们发扬光大:他们基本上包括设计师、装饰家和橱窗布置者,这些人将笔上工夫和商业画、照片或者其他手段混杂使用,这样就打断了绘画平面的同质性或整体性。准确地说,在波普艺术家中,沃霍尔(Warhol)的作品仍是同质性的,然而其《坎贝尔罐头》(Campbell Can)或《玛丽莲·梦露》却不是绘画,它们只是户外招贴。招贴画具有街头艺术那样的直接效果。它们让你掏钱。正是这一街头艺术方面的嗓门压过了绘画的精微之处,并把那些奋力缩小各种表现艺术之间鸿沟的评论家们的审美判断搞得一团糟糕。他们基本上是通过重新命名的操作性行为(manipulative act)成功,将任何装框的东西或者公开展览的东西——涂鸦之作,街头招贴,喜剧漫画或者碎石子——与艺术等量齐观。现代艺术博物馆已经全然投身于此。这些物件被当作艺术展示出来,一如当年的圣像被当作神奇的图像。

《茶壶与杯子》

阿维格多·阿利卡

布面油画

27cm×35cm

1979

光达美术馆

几千年的时光才使个人的鉴赏力得以克服那些教条的标准。但仅仅几十年的时间就可以借助对批判方面的强化和对感性方面的削弱而将其连根拔起。虽然如此,真正的艺术品仍然通过其直接效果回荡在每一个敏锐于视觉感受的、热诚的个体心中。只要它决定于一种内在的真理,这种品质上的效果就并非相对而是绝对的。正是这内在的真理拓展了主观的世界,而这些主观的世界又深化了客观世界。它给了我们一杯水,可这杯水在夏尔丹之前并不存在;或者它借助几张彩色的剪纸给予我们一种情绪,它也不可能产生于马蒂斯之前。

*本文是在Calouste Gulbenkian基金会所作的演讲(里斯本,1998年5月5日)。——原注

[1]原文为法文。——译注

[2]奥古斯特·雷诺阿(Auguste Renoir),文载Le livre dart de Cennio Cennini,traduit par Victor Mottez,巴黎,Rouart et Wwatelin,1911。——原注

[3]L.B.阿尔贝蒂:De reaedificatoria,佛罗伦萨1485年,VI章,第2节。——原注

[4]欧文·琼斯(Owen Jones):《装饰的基本原理》(Grammar of Ornament),伦敦,1856年,命题4。——原注

[5]疑为荷兰文。——译注

[6]原文为plein-air painting,直接利用外光进行绘画。——译注

[7]参约翰·斯波灵(John Spurling):“来自寒冷的店铺”(From the Cold Store),为基安(B.W.Kean)的《法国画家俄罗斯收藏家》所作的书评,TLS,伦敦1995年6月2日,第19页。——原注

[8]列奥·斯坦贝克(Leo Steinberg):《其他标准》(Other Criteria),伦敦/牛津/纽约1972年,第15页。——原注

[9]列奥·斯坦贝克:《其他标准》,第63页。——原注

[10]克莱蒙·格林贝克(Clemont Greenberg):《现代派绘画》(Modernist Painting),载《文学与艺术》(Art and Literature),巴黎1965年春季号,卷1,第105页。——原注

[11]活动于公元前450-420年。有证据表明还有更早的论著——普林尼提到过四世纪时候的画家们奥福拉诺(euphranor),阿佩勒斯(apelles),帕哈修斯(parrhasius),美兰提乌斯(melanthius)和阿斯克乐皮欧多罗斯(asclepiodorus)——这些人都有论述艺术的文章。——原注

[12]“本世纪”指20世纪。——译注

[13]引自一次与乔治·赫尔德·海米尔顿的访谈,纽约,1959年1月19日,1959年11月13日播出于英国广播公司(BBC)电台三套节目。——原注

[14]马塞尔·杜尚/斯维尼:Entretien,载Marchand de Sel,巴黎1958年,第156页。——原注