从森·山方的《楼梯》谈楼梯

余红 译

楼梯,它并非一直以这个名字存在。这个人们不假思索地在其上面登上走下的、这个把我们从世界的一个层面引向另一个层面的延续,只是到1545年才在语言中获得这个正名。在一本介绍楼梯的修建方法的建筑书里,人们借用过去维脱鲁维(Vitruve)所描绘的scalaria来命名楼梯。

乌尔塔庙,伊拉克

公元前2100年左右

在此之前,人们更谦逊、更质朴地称之为梯磴(échalier)。也就是在这个名字之下,儿时的我攀登着横杆晃动的小木梯子,以翻越篱笆而不致使短裤被荆棘带住。翻越小梯子,越过堵住我们视线的植物屏障,而看到向我们展开的另一番风景,也许是另一个王国。在爬上它之后,我们即用脚将它蹬开。这就是被打上忘恩负义的印记的楼梯:人们攀爬它,只是为了更好地忘记它。幸而还有一些艺术家,为楼梯的复杂性而迷惑,试图让我们想起它的形式和功能。

然而,楼梯却经常超出它的惯常使命,为了引起我们的注意,它膨胀、蔓延,有时甚至占据了它当初被设计用来服务的空间的一大半,宏伟壮观地将层层阶梯拖在身后,它被称为豪华阶梯。踏上它,从它上面走下来,于是成就了一桩大事,这和它平常的用途毫无关系。

《监狱幻象》(空间牢笼)第14幅

皮拉内西

蚀刻版画

1745

在历史上,作为从一个台面通向另一个台面的接续交替,楼梯身载着各种象征意义。这些象征意义远远超过了从杜布勒依(Dubreuil)到皮拉内西(Piranèse)所试图再现的东西。

作为上升的工具,楼梯身载着它的罪责的分量和被宽恕的希望。它的使用也要求采取一些措施,符合一定的规格。人们是否知道,在美国,出于迷信,仿效同样是运输工具的飞机没有第十三行座位的例子,电梯上从来没有第十三层?人们是否知道,在亚洲,“第四”不存在?因为,有四大洋包围着大地,四大风摇晃着海面,四大河流注入其中,而“四”这个数字把自己封闭在一个圈子里,则象征着死亡?

维滕贝格城堡内的楼梯

建于1489

人们可曾注意到,在我们的近邻,在古老的匈牙利-奥地利习俗中的“二楼”,在我们的更现实主义和更紧张的文明中,变成了盎格鲁-撒克逊式建筑中的第四层?我们对于空间的攫取其实是对于时间的攫取:它更多地涉及一种生活艺术而不是一种观看方式。关于层面的计数法带来了测量生活程度的不同方法。一个地方是按照礼数的随意性,另一个地方却是根据机槭的严格性。

怎么能够不怀疑,这种从命名法向计数法的过渡,实际上非但没有使我们上升得更快,反而使我们从一个各种功能都被扩大的存在层次下降到一个这些功能因被机械化而缩小的层次上?

还有,人们是否知道,被森·山方在其著名的一幅白塑料椅中充分再现过的高迪(Gaudi),这个迷恋于哥特艺术及其平衡原则的天才,却认为平衡原则不够完美,试图用抛物面、双曲面、螺旋面等双曲弧面来修正它?正是在这一点上,又是楼梯再现了它们的规律和进程,以及它们上升的不同方式。

巴特罗之家的木螺旋楼梯

高迪

建于1877

巴塞罗那

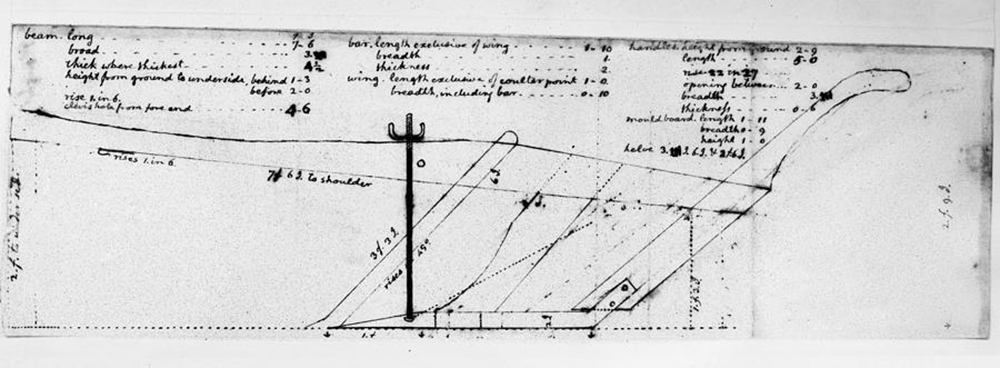

在1796年,杰斐逊(Jefferson)曾设想过一种耕犁,它将更深地插入地面,而犁壁却不会被土壤抵挡住;这种犁只需采用螺旋抛物面的形状就行了。翻土养地,那是一种依从——旋进腐殖土,却不过多地去和它的抵抗力作较量。这和我们爬上一幢楼、升上高空是同样道理。

杰斐逊耕犁设计图

因此在它的所有变形中,旋转楼梯也许是最有魅力的。它仿效了贝壳和星系的运动,仿效了在那种历史的两端从“空无”走向“全有”的物质的运动:植物受了光的吸引,围绕着一个看不见的却因而更不可抗拒的轴心向上生长。在这里,楼梯的“螺栓”展现了它和葡萄藤共同的根源。

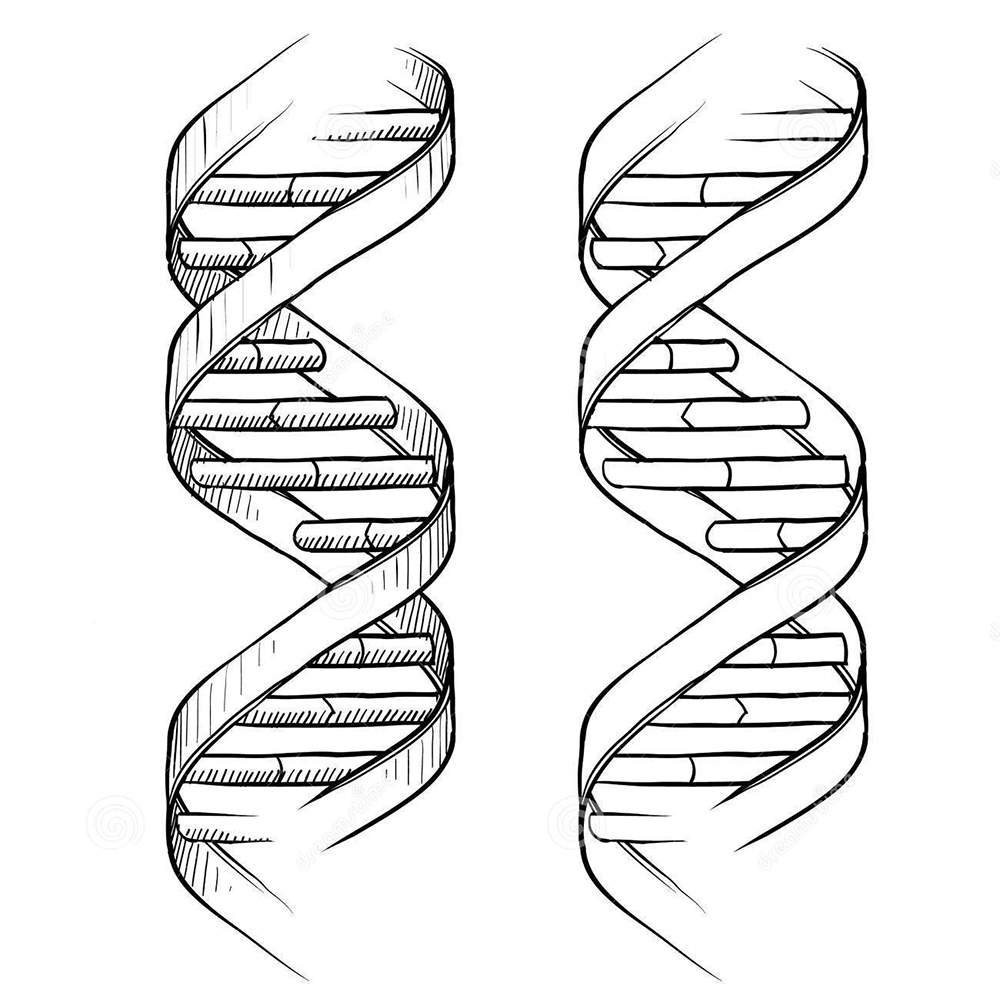

直至1953年,英国牛津的两位物理学家才发现了使我们得以繁衍的酸的结构。那个不仅是我们生命的胚胎,而且还是我们繁衍程序的记录的分子,是以什么样的形式出现的呢?

在很长时间的犹豫不定之后,他们正确地假设了一种有三条线的螺旋结构。他们发现最优美(即最经济)的结论,就是交叉排列的双梯段旋转楼梯的样子,是氢元素在两条螺旋线之间承担桥梁作用。如果说他们的这一发现有着最高意义的重要性——它开创了现代遗传学,但是他们的方法,尽管对于外行人来说有一种摸不透的复杂性,但起码,和文艺复兴时期的立体几何学家们所使用的方法一样,是建立在视觉运用的基础上的。一看即知,我们所没有能描绘出或用手捏造出来的东西,我们既未见识过也未理解过。也就是在用纸板或铁板拼接DNA分子的过程中——就如同研究电子显微镜下拍出的高智能照片一样,这两位物理学家才得以用形象来表现双螺旋线的机制。

DNA分子图

另外,在几个世纪当中,一些学者们认为,一个导向完美的阶梯是惟一能把纷繁的万物列入秩序的手段。在启蒙时代的哲学家心目中,如一位自然主义者布封(Buffon)所写的,“自然阶梯”(la scala naturae)似乎是“最大限度地根据它们的细节特点将自然物纳入秩序、聚集同类物、划分不同类物”的惟一手段。

拉马克(Lamarck)因此而提出,从最粗糙的原子到最完美的有机体,有一条根据上帝的意愿而安排的链子。上苍的慈爱遍及从蛆虫到人类的众生。随着对变幻的有机物的知识的积累,人们应该承认大自然也有跳跃性。生命阶梯不仅缺少一些梯级,甚至缺少一些梯段;不仅缺少一些角和面,甚至缺少一个整体的图面。没有一个工程师能主宰这场有机体的无节制的增殖。只有接受显然的事实,生命顺其向上攀爬的那些阶梯是无穷尽的,它们和原始森林里的树种一样纷繁众多。大自然既不攀爬,亦无连续性。它舞蹈、跳跃,它时起时落,变幻着它的成功和失败。那种永远趋向于完美的等级原则是站不住脚的。

《塞纳街 54 号的楼梯》

森·山方

绢本水彩、彩铅

52.8cm×37.8cm

1992

光达美术馆

值得一提的是,首先抛弃有关导向完美的阶梯这一自然神学概念(上帝,以其仁慈,赐与我们一种阶梯,它梯级均匀而连续,以至于盲人和梦游者都可以步履其上)的,是那些植物学家。对植物种类的千变万化的观察,使他们得以不屈从于天意安排了一种秩序的说法。也因此,在森·山方的作品里,植物的繁多时时过来纠正其楼梯图案可能会向他提示的一种升腾的幻觉和趋于完美的许诺。

《无题》

森·山方

纸本水彩、色粉

41cm×31.5cm

2005

私人收藏

《旧约·雅歌》中说:“请带我到酒的屋子里去”。杰西(Jessé)的树,雅各的梯子把我们带过高坡低谷,穿过至今仍让我们魂牵梦绕的千年岁月。阶梯,在死亡的彼岸,向我们展示令人无限沉醉的极乐世界。

在《漫游地球中心》(Voyage an Center de la Terre)一书中,阿克赛尔(Axel)在蓝登伯格(Lindenbrock)教授的严格控制下,攀援着一道顺附于教堂夹顶上的楼梯。

“要接受深渊的教训”。教授对阿克赛尔说,并将他的头支撑在深渊的上方。

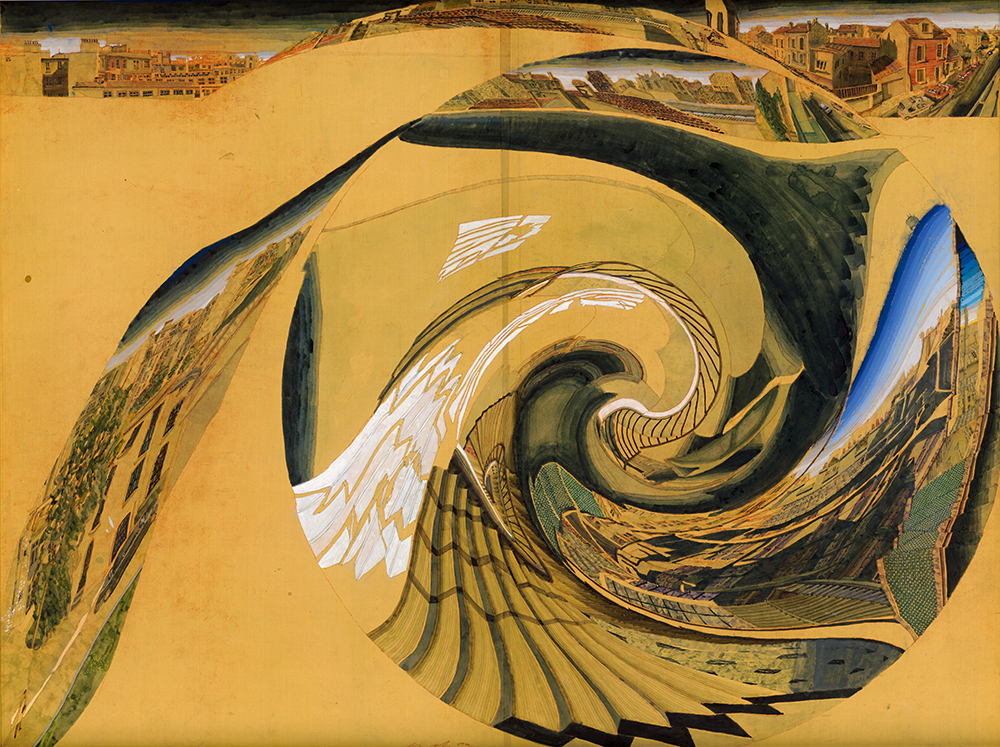

《都市景象》

森·山方

绢本水彩、色粉

126cm×165.8cm

2014

光达美术馆

相对于平面的旅行而言,楼梯是纵向的,对于像森·山方这样害怕头晕、厌恶旅行且不愿离开自己的画室的人来说,楼梯对其目光展示了一种魅力。这种魅力曾是旅行中途站、停泊、异乡的失落所让克鲁瓦塞(Francis de Croisset)、洛蒂(Pierre Loti)和莫朗(Paul Morand)等人体会到的。所有这一切制造了等待,增强了刺激,而最终导致一种幻灭的醒悟。

楼梯和音乐及歌曲的关系又是什么样的呢?Scala使人想起这种歌剧式的起伏跌宕。Una Scala在意大利语中,自然就是一个音级。这座建筑的名字却另有来由,它建于一座题献给斯卡拉圣玛利亚(Santa Maria della Scala)的教堂之上。一个嗓音,发到天使般超物质的音域,或降到低音深处,或进入男高音令人入迷的颤抖中——歌声和楼梯的联系就同它和末世学的联系一样,就好像颜色在目光面前一样。

因而,楼梯接近形而上学和神性。深谙伦勃朗画风的哲人躲在它的影子之后,既不愿上去,也不愿下来——他已经明白了世间之物的虚荣。

总而言之,我们说楼梯主要是和视觉及其表现手段绘画有关。它随着时间、天日、季节而偏斜,仿佛是伸展在空间中的日晷,亦或是连续的视觉的托盘、精致地排列着各种音调的音阶。

是否有必要补充说,它的伸延,从本质上是无始无终的;作为作品的惯用语,它永远在重新开始,永远待我们去攀爬,去完善。在如今这个如此多的作品自以为已经达到高峰,然而只有一点点东西才开始的时候,这一点更有必要被提出来。