布列松——“窥视”的素描

十七年前[1]我初认识布列松时,他已经很少拍照,更多的是拿铅笔画素描。那时,我们和几位朋友,常常聚集在塞纳河边的植物公园画画。记得里尔克(Rainer Maria Rilke)说过:“植物公园是巴黎画派的画家训练自己的场所。”

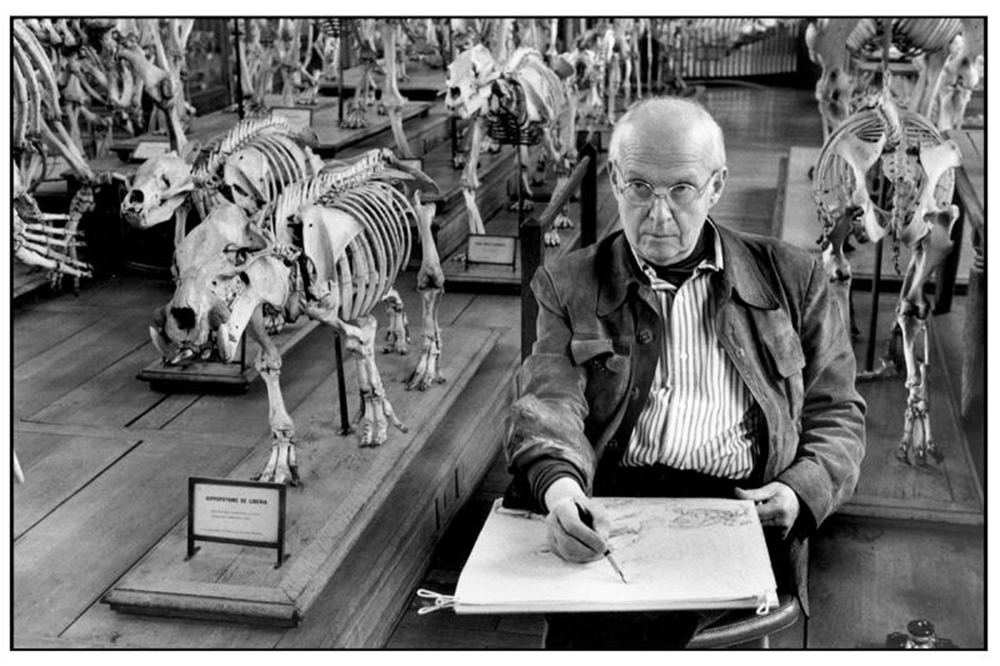

布列松在巴黎国立自然历史博物馆

1976

亨利·卡蒂埃-布列松

马丁·弗兰克

摄影

1992

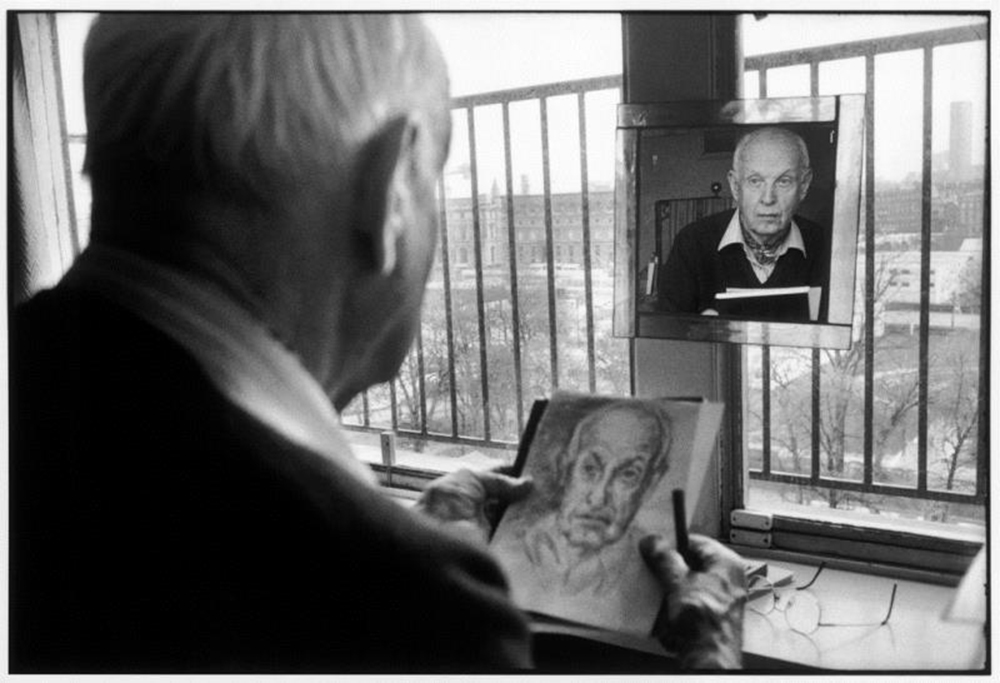

我选在亚热带的植物温室画画,布列松则喜欢躲在图书馆里隔着窗户速写外面的人事景物。他没有改变摄影家“窥视”的习惯。摄影界流传布列松是一个最神秘的人,大家都知道他的名字,却少见过他的真面目。他拍摄别人,却从来不让别人拍摄他,至今亦如此。其实布列松的神秘很容易理解,如果人们一下子都认出布列松,他就休想再拍到真实自然的场面。

《动物头骨》

亨利·卡蒂埃 - 布列松

石版画

26.3cm×36.5cm

光达美术馆

布列松画素描,可以说半途出家,也可以说是他少时理想的延续。无论如何,相机也好,铅笔速写簿也好,都只是工具,布列松的追求却是一样的。超现实主义宗师布勒东在《疯恋》(L’Amour fou)一书里曾用布列松的照片作品作为他“客观的偶然性”的理论说明——痉挛的、凝结的、永恒的。这是“决定性瞬间”捕捉住的真实。

《树》

亨利·卡蒂埃 - 布列松

纸本钢笔

15cm×21.3cm

1988

光达美术馆

对于今天拿铅笔的布列松来说,似乎摄影显得太确实了;或者说,他并不满足摄影给他丰富的经验与神奇的能力。他选择铅笔,画出颤抖的线条,颤抖地诘问所看见的世界。而这些线条,正好是在“决定性瞬间”的中止之前或之后的颤动,直至透露出新的真实。这些令人感到紊乱、骚动、活力、韵律,以至狂喜的素描,对于我们,首先是对布列松自己,是一个新的发现。

《风景》

亨利·卡蒂埃 - 布列松

石版画

27cm×37cm

光达美术馆

*节选自司徒立,《时间的良知——布列松的艺术》,原载《二十一世纪》,1992年12月,总第14期。

[1] 即1975年。——编者注