雷蒙·马松论弗朗西斯·培根(上)

杭零 译

和许多伦敦人一样(当时我住在伦敦),我第一次接触弗朗西斯·培根的作品是在1946年春天,在雷克斯·南奎维莱的雷德芬画廊(Redfern Gallery)里,我看到了悬挂在那里的他惟一的一幅画。这幅画就创作于1946年,被简单地命名为《绘画》,但这当然是他的第一幅杰作。黑伞之下蜷缩的人,背后是动物的骨肉,画面悲怆感人,但十分有力,他的画惊人地丰富、紧实,本质上是狂怒的。在战争造成的孤立中,一切都与那个做作时代的英国产物形成对比。

《绘画》

弗朗西斯·培根

布面油画、蛋彩

198cm×132cm

1946

纽约现代美术馆

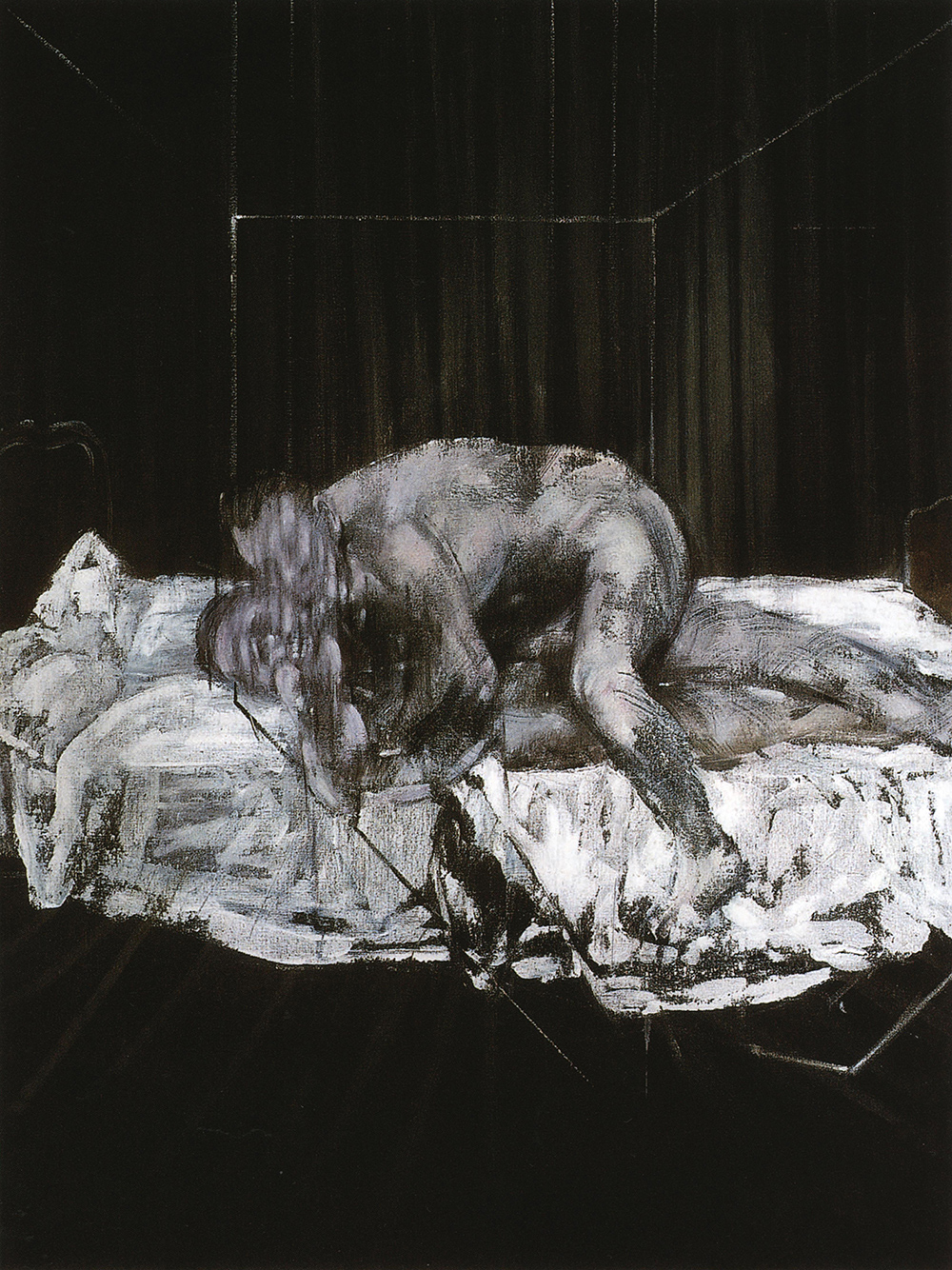

我几乎马上出发去法国,最终在那里定居,这使得以后很多年间我再也没有听说过弗朗西斯·培根。因为他的名字在那里仍然默默无闻。我曾在艺术作家戴维·席维斯特家里见过一幅令人印象深刻的画,表现了两个被腼腆地叫作“摔角运动员”,但显然是在做爱的裸体男人。我第一次见到培根在表现色调和肌肉上的无限才华,这也是他对于绘画艺术最特殊的贡献之一。在此之后,我便无法确定什么时候再去伦敦。

《两个人物》

弗朗西斯·培根

布面油画

152.5cm×116.5cm

1953

私人收藏

1954年我的第一次个人雕塑绘画展在伦敦距老帮德街二十几步远的布鲁顿广场里的美术画廊(Beaux-Arts Gallery)举行。这个展览由出色的海伦·勒索尔组织,她本身也是画家,她的贡献在于发现了作品的内在价值而不去考虑这个艺术家年轻还是年长,赫赫有名还是默默无闻。实际上,几乎所有她那里的艺术家在进入她的画廊之前知名度都很低,其中有吕西安·弗洛伊德(Lucien Freud)、弗兰克·奥尔巴克(Frank Auerbach)、迈克尔·安德鲁斯(Micheal Andrews)、莱昂·科索夫(Léon Kossof)以及……弗朗西斯·培根。

1954年的这次展览展出了我的第一个重要作品,名叫《巴塞罗那的有轨电车》(Le Tramway de Barcelone)的高浮雕。从一开始,它就获得了公众和一些重要的艺术家的好评。我很高兴地从海伦那里得知,培根也喜欢这座雕塑,并且希望和我见面。我们在海伦家的一次晚宴中碰了面,在场的还有戴维·席维斯特。我到巴黎的第一年,就认识了戴维·席维斯特,他曾在那里做过短暂停留。我从没有与这位艺术名流有过很亲密的关系,也从来没有改变过我对他的观点,我始终认为在他同时代的人当中他是一位杰出的心理分析专家。在亨利·摩尔手下作了一段时间秘书后,他成为了阿尔贝托·贾科梅蒂以及弗朗西斯·培根热心的评价者。他关于他们之间对话的报告一直是这种体裁的典范。我在海伦那里举行展览的时候,戴维是《时代周刊》的艺术评论家,他在上面发表了几句恭维的言辞,宣称一位新的雕塑家到来了。

《风景中的人物》

弗朗西斯·培根

布面油画

145cm×128cm

1945

伦敦泰特美术馆

这次晚餐是一次可悲的失败。我没有严肃地和这两位如此有趣的人谈论艺术方面的问题,反倒跟他们讲起了我在战争期间的荒唐经历,想以此来逗乐他们。没有什么比这更不能吸引他们的注意了,我仍然记得海伦沮丧的脸,她本来期待着会有一个更好的夜晚。然而弗朗西斯和戴维却丝毫没有发作。我甚至记得前者带着极礼貌的神情听我说话。我本来完全可以避免这样。以后的很多年间,我经常在弗朗西斯身上看到这同样温柔和礼貌的眼光,尤其是在夜晚开始的时候,但突然就会被一种仇恨和挑衅的面具所取代。

不,从那以后我就开始了和弗朗西斯的一段友谊,一段间隔很远的友谊,确实也是这样,因为我们住在不同的城市,不同的国家。同时,我不是一个喜欢夜间活动的人。因为囊中羞涩,我既不经常光顾餐厅,也不去酒吧,我只是很有节制地喝一点酒。这类事情有点激怒了弗朗西斯,那是从我们最初的一次会面以后。一个天气极好的夏天的下午,他把我带到了位于索霍区的“侨民之家”酒吧,所有的窗帘都拉上了,我们坐在酒吧里一杯又一杯地喝着纯威士忌,弗朗西斯一直等着我倒在高脚凳上的那一刻。实验因为酒本身的选择而失败了。钱花了一半,我仍然毫不费力地呑下一杯又一杯的苏格兰威士忌。如果换了别的酒,情况就不是这样了,我可以讲出一段对我不利的和弗朗西斯喝奎宁松子酒的故事。

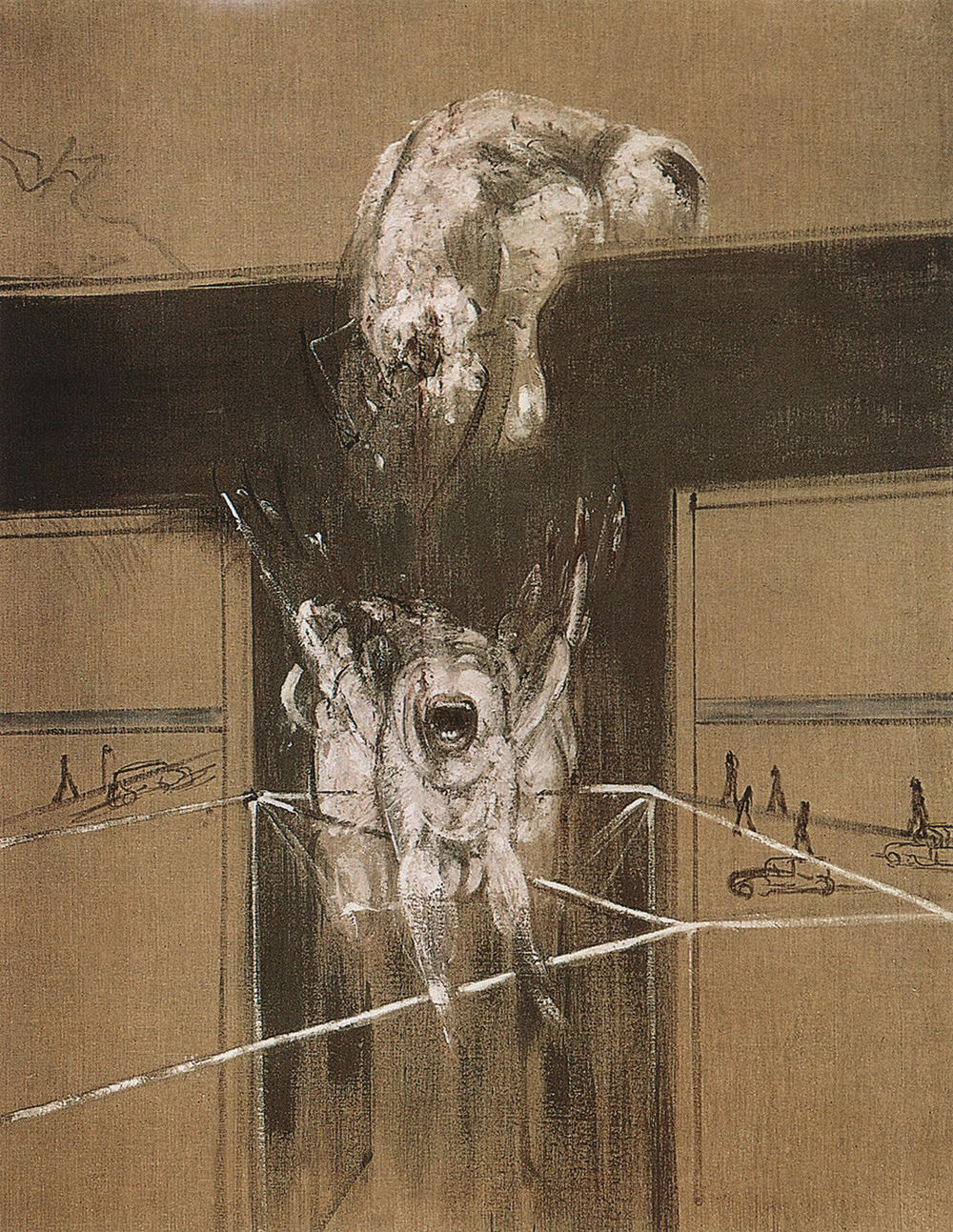

《威廉·布莱克的脸模塑像》

弗朗西斯·培根

石版画

80cm×60cm

1955

光达美术馆

1956年我在海伦那里举办的第二次展览不是很受欢迎,尤其是戴维·席维斯特,在《听众》(Listener)杂志上用了整整一页强烈地抨击我。从这时起的二十六年间,没有一个英国评论家再提起我的名字。在伦敦的那些日子里,我当然常常看到弗朗西斯,但我清楚地记得为了抗议一项不利于艺术家的条例而在美术画廊举行艺术家集会的那天。我相当惊奇地看到亨利·摩尔和弗朗西斯·培根手挽手走进来,站在大厅的角落里旁听。但是弗朗西斯对于这类有点带有政治色彩的会议的耐心是有限的,一刻钟以后,我听见他对亨利说:“这都是些废话。我们走吧”。亨利没有同意,他费了一番努力才能来到这里,所以他坚持要留下。于是,弗朗西斯抓住他的膀子,动作粗暴干脆地把他整个拖到了外面。这两个身影看上去很有趣,亨利和平时一样穿着粗花呢上衣,弗朗西斯穿着牛仔裤,黑色皮上衣和网球鞋,三十年间,他一直保持着这样的着装风格。

七十年代,我与弗朗西斯的会面更频繁了。我的主顾克洛德·贝纳尔做了很多努力把弗朗西斯吸引到他这里来,因此弗朗西斯会定期地到巴黎来。而且,他说他嫉妒我可以永久地居住在这座城市。这使我很震惊,因为对我来说弗朗西斯是个十足的伦敦人,索霍[1]和梅费尔区狭小的倶乐部和餐厅就是他的家,这一点完全和十八世纪的威廉·贺加斯[2]、亨利·菲尔丁[3]以及他们的朋友们一样。不,不,他坚持说,他非常喜欢法国的美食,但他尤其喜欢巴黎。从美的角度来看,他补充说。我从未想过这个来自不乏堕落和罪犯的地下之城的人,同样有兴趣抬着头闲逛,欣赏建筑美。这样的事实也是很容易解释的。培根的生活方式使得巴黎的这种生活对他来说变得完全不可能。夜半出门,狂喝滥饮,醉得半死在街头游荡,这才是在所有人都认识他的伦敦惟一可能发生的事。从二十年代开始,巴黎的著名艺术家们便早已不在街上踉跄而行,紧扶路灯了。

《痛苦的碎片》

弗朗西斯·培根

板上布面油画

139cm×108cm

1950

阿姆斯特丹市立美术馆

培根说,他在巴黎有一个工作室在孚日广场旁边的比拉格街,是由克洛德·贝纳尔提供的。这里有一段很有趣的故事。为了腾出一个能住的地方,画商把画廊的细木工匠米歇尔派去装几个书架,完全是小事一粧。然而米歇尔是一个年轻的小伙子,健康、强壮,而且确实相当地帅气。他的出现当然让弗朗西斯很高兴,为了感谢他,在他工作结束的时候,弗朗西斯给了他一幅三联画。克洛德·贝纳尔画廊该是多么地沮丧,在他那里卖这样一幅画是每天的梦想。不仅如此,弗朗西斯知道米歇尔会想要卖掉这幅画,还替他买了一副画框,给了他一个潜在购买者的名字。果然,米歇尔在需要重葺他的郊区小屋的屋顶时,卖掉了他的三联画以支付工程费用。几个月以后,又见到弗朗西斯的时候,他很愧疚地承认了这件事。“你做得很好,米歇尔”,弗朗西斯对他说,拍了拍他的肩膀,“我会给你另外一幅。”

培根在克洛德·贝纳尔那里举行的展览取得了巨大的成功。画商不得不更换画廊的地毯,因为有太多的参观者。应该说从1971年在大夏乐宫的回顾展开始,巴黎的业余艺术爱好者就把培根看作是世界上最重要的画家了,虽然已有两个法国人的存在,一个叫巴尔蒂斯,一个叫杜布菲。但是,正如我对我的英国同胞们所说的,巴黎人是地球上最不沙文主义的人种,而不是相反的,无论如何都只是美国人的百分之一。在这个时期,我多次和弗朗西斯共进午餐和晚餐,每次他都非常积极地为所有人付钱。可我的朋友们告诉我,弗朗西斯对他们说“不是么,这个雷蒙太苏格兰化了,他从来不请我吃饭”。听到这话,我呆住了。这确实是真的,后来我曾多次试着补救,但从来没有成功过,总是他付钱。

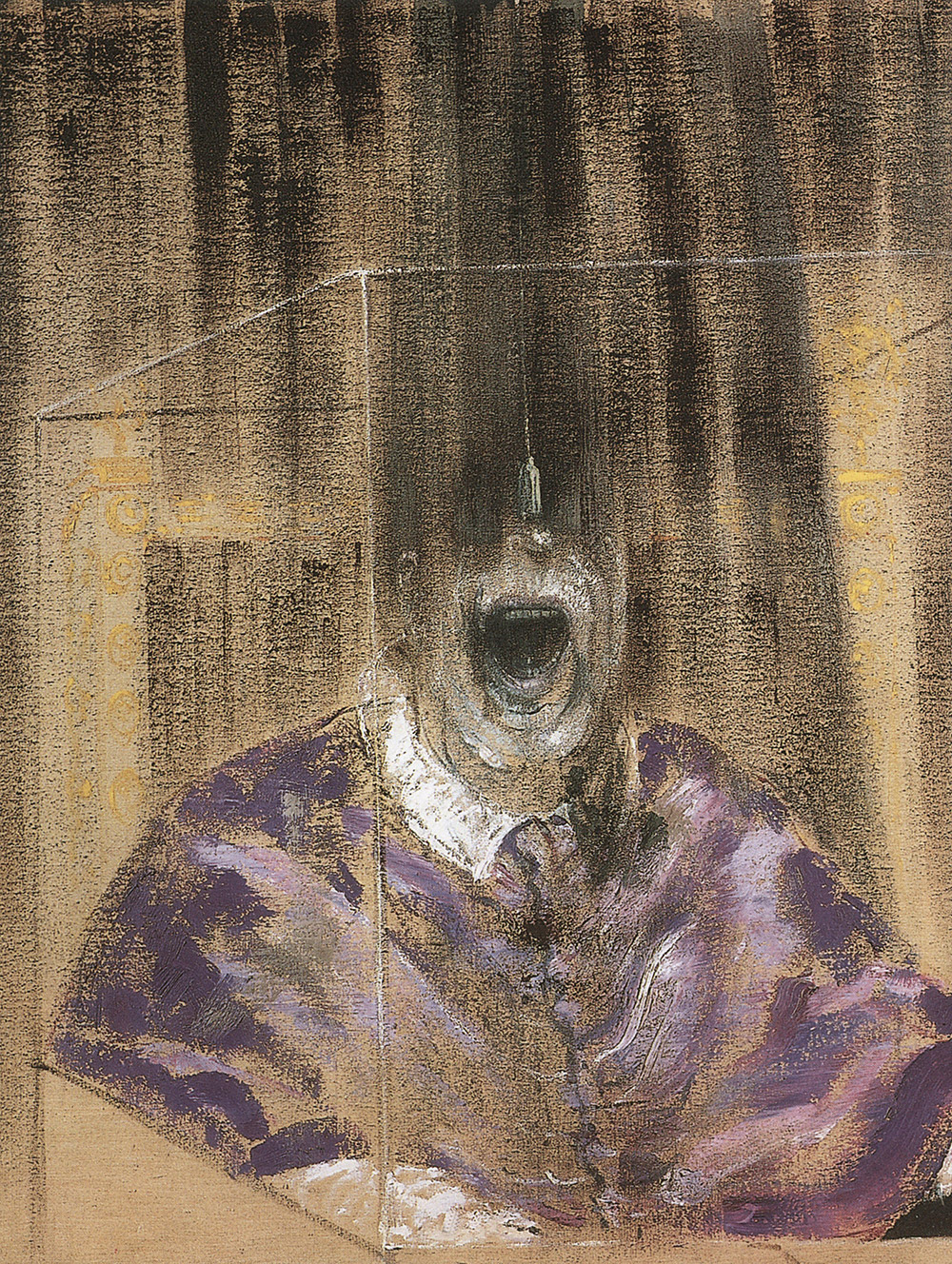

《头像六》

弗朗西斯·培根

布面油画

93cm×77cm

1949

伦敦大英博物馆

培根在克洛德·贝纳尔那里成功地举行了展览后不久,我便开始准备在他那里最好的一次展览——也是最后一次。主要的作品将是关于发生在加来海峡省列万市的矿难的彩色大型作品,《一场在北部发生的悲剧——冬日,雨天,眼泪》。这个作品耗费了我整整两年的时间,构思,雕塑成石膏,做所有必要的修改之后转化成树脂,然后绘制出所有可能的颜色细节。这项工作终于在某一天完成了,疲惫不堪但同时充满了乐趣,我承认甚至充满了骄傲,我走出工作室,站在朝向街道的大门口深深地呼吸——这件事我从未做过,那天是第一次。正在这时,奇妙的事发生了——完全在轨道之外的弗朗西斯·培根经过了我面前的人行道。天晓得他在这里干什么。我抓住了这奇迹般的见面机会,拉住他的膀子对他说:“弗朗西斯,我有东西要给你看。”

一到工作室里,大艺术家的品格和他慷慨的灵魂就显现了出来。“是的,雷蒙,这太棒了,你终于做了一个雕塑,没有一个梁是涂成橘黄色的直角”。这当然是指安东尼·卡罗[4],我们一起哈哈大笑。显然在这样一个时刻能够把我的伟大作品展现给这个重要的艺术家,我的同胞,我的快乐是巨大的。更何况,弗朗西斯向我表示他已经酝酿了一段时间,希望我能够在以后帮助他做雕塑,因为他看到雕塑是彩色的。之后,弗朗西斯要去更远的地方,他向我保证第二天会和他的朋友米歇尔·莱里斯一起回来,让他看看我的雕塑。他确实这样做了。很长时间以来,我一直怀疑莱里斯在评判艺术作品上是很平庸的,他只是熟知毕加索,贾科梅蒂,培根这几位名人的来龙去脉。我也证实了这一点。无论如何,我的雕塑让他完全陷入了不知所措之中,骤变的生活截面离他的个人内省要多远有多远。在这个作品的前部,一个男人笔直地伸出他的臂膀,做出要留住他痛哭流涕几乎要跃出前台的妻子的样子。对我来说,这支伸出的手应该可以吸引住观众的目光把他们带入到动作中去。最后,米歇尔开口了:“是的,这个伸出手看天还下不下雨的男人很动人!”

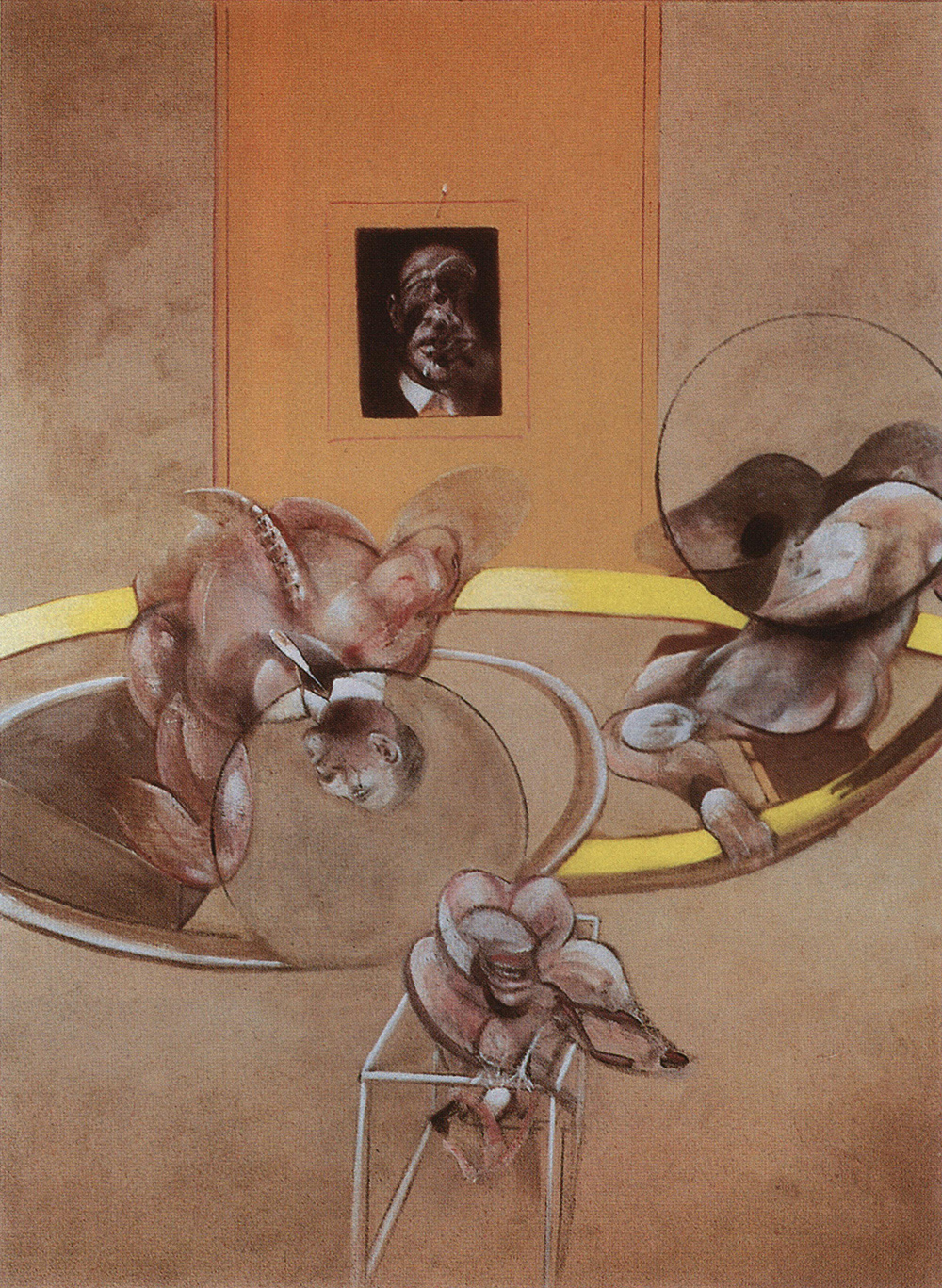

《三个人物与画像》

弗朗西斯·培根

布面油画、水粉

198cm×147.5cm

1975

伦敦泰特美术馆

1977年11月,弗朗西斯参加了我在克洛德·贝纳尔画廊举行的展览的预展,后来还和他的朋友莱里斯以及我们共同的朋友海伦·勒索尔一起出席了克洛德·贝纳尔在星形广场的家里举行的晚宴。而1982年我的官方作品回顾展预展那天的晚宴则气氛更为热烈,那是由英国艺术委员会组织,在伦敦蛇纹石美术馆(Serpentine Gallery)举行的。和弗朗西斯在预展日那天的相遇就已经很有趣了,我看见他走向我,手上拿着一张粉红色的纸片:“雷蒙,今天早上戴维(席维斯特)打电话叫醒我,对我说‘这就是马松对你的看法’,然后他给我念了一段你和迈克尔·佩皮亚特的访谈录,在里面你说我是一个叙事型的艺术家,因为我不是的,所以我把我的答复写在这里。”确实,在我眼里,培根是英国伟大叙事传统的最后一个标志,这一传统自贺加斯(Hogarth)、布莱克(Blake)、福特·马多克斯·布朗(Ford Madox Brown)和斯坦利·斯宾塞(Stanley Spencer)这些艺术家开始,而他们只是最重要的几个。叙事一点也不意味着细节和说明,而是对人类行为的浓厚兴趣。显然,在一个更焦虑更惊人的层次上,一种非常典型的英国式的“对话空间”(conversation-piece)存在于培根的作品之中。一谈到三联画就意味着叙事,这才是我的意思。当时,弗朗西斯没有给我念他写的东西,我非常后悔,因为人们把他拉去喝杯酒后,我就再也看不见他了。过了一会儿我再找到他时,他已经参观完了这个展览,并且宣称他非常喜欢,虽然他不同意我对他的观点,他还是非常赞同我本人所做的。然后他秘密的补充道——虽然在酒精的作用下,但是在弗朗西斯身上,这并没有改变什么,包括他的谈吐和思想:“你知道,雷蒙,我不是一个叙事型的艺术家,因为我没什么好和人们说的。我仅仅希望他们在看我的画时,有和我在画它们时一样的快乐。”这个极富智慧的人说得真是妙极了。这不是心血来潮,而是从严肃的角度出发的一种更正。

《绘画》第二版本

弗朗西斯·培根

布面油画

198cm×147.5cm

1971

科隆路威美术馆

在预展日的整个晚上,弗朗西斯越喝越多,到最后他伸出手让别人把他的杯子加满,但他没把杯子对上嘴,杯里的东西倒在了肩膀上。从位于肯辛顿公园的美术馆出来,已是11月末的一个漆黑的夜晚。我们要去索霍的著名餐馆“规则”,所以必须找一辆出租车,应该是几辆出租车,因为我们有七个人。虽然醉了,还是弗朗西斯冲向了肯辛顿·戈尔的车流中,招到了一辆出租车。面对着试图钻进这辆车的人群,司机喊着“不”,因为昨天晚上他已经被罚过款了。我们下了车,弗朗西斯又以惊人的行动速度消失了——那是1982年,他已经73岁了——我们招到了第二辆出租车,司机让我们都上了车,这在法国是一件不可思议的事。宴会因为有了威廉·路易斯·德赖弗斯的资助而非常的成功,他在老餐馆“规则”选了贺加斯厅,一个不大不小的私人沙龙,墙壁板是由威廉·贺加斯的木版画装饰的。前一天晚上,我的妻子雅尼娜居然在旅馆被偷了所有的首饰和我们的几千英镑,因此我开始我的感谢词时说,我们在这里是如此地幸福,因为我的妻子把我们的财产分给了伦敦贫穷困苦的人们。当时在场的佐兰·穆希奇最近对我说,在我演讲的时候,弗朗西斯抽出了他的粉红色纸片,记下了我所说的话。弗朗西斯从头到尾精神都很饱满。他的同桌们向我叙述了那天在地铁上他遇到的事(常坐出租车的人在地铁上!)他的邻座,一个非常粘人的男人,一个劲地鼓吹所有这些谎言,这些虚假的诺言给我们的生活造成的一切恶果,“不是么,先生?”他总是拉着弗朗西斯的膀子问他。弗朗西斯终于厌烦了,回答道:“您说得非常有道理。基督教就是如此。”这个人一下子跳了起来,又立刻坐了下去。要指出的是,弗朗西斯·培根极富思想,完全和另两个现代艺术的“另类”(mavericks),贾科梅蒂和巴尔蒂斯一样。(现代艺术博物馆的艾尔弗雷德·巴尔把他们称作三个“另类”。“另类”是指一头独自生活的公牛。)一天晚上,正在克洛德家举行一个晚会,我们两人都坐在长沙发上,弗朗西斯注意到一个非常显眼的人走了进来,穿着海军蓝运动上衣,脸色黝黑发亮。我向他解释说,这是克洛德的一位密友……很有钱,长期住在地中海上的私人游艇里。“啊,一位船长(Skipper)!”弗朗西斯拖长了声音说。过后,他又看了一下他的脸色:“更确切地说,是一只烟熏鲱鱼(kipper)。”

[1] 索霍:伦敦著名的红灯区。——译注

[2] 威廉·贺加斯(William Hogarth):十七至十八世纪英国油画家、版画家和艺术理论家。一一译注

[3] 亨利·菲尔丁(Henry Fielding):十八世纪英国小说家、剧作家。 ——译注

[4] 安东尼·卡罗(AnthonyCaro):二十世纪英国抽象雕刻家。——译注